Cuando un ser querido muere, dejarlo ir es natural; cuando desaparece, no. Los familiares de los más de 20 mil desaparecidos durante los años de violencia en el Perú, esperan una respuesta del Estado. “¿Dónde están?”, es la pregunta repetida.

deslice

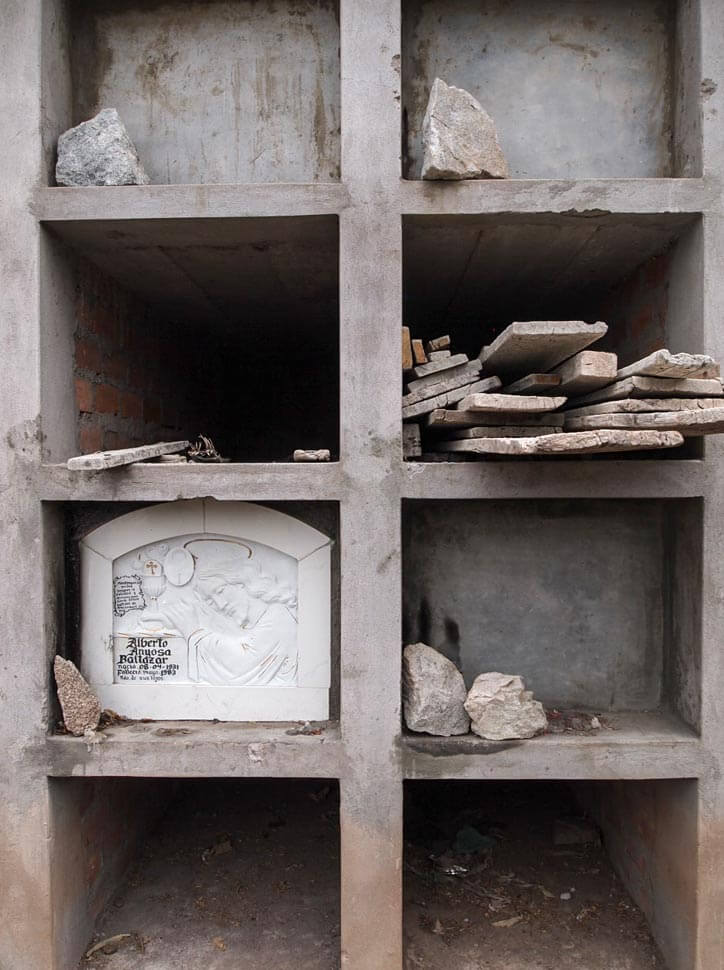

Durante el período de violencia, pobladores de San Francisco de Pujas, en Ayacucho, fueron detenidos por agentes del Estado y obligados a cavar su propia fosa antes de ser asesinados. Sus familiares esperan desde hace una década la devolución de sus restos con los nichos sin nombres. Pero el equipo forense de la Fiscalía acaba de concluir que no podrá identificar los restos debido al estado en que se encuentran.

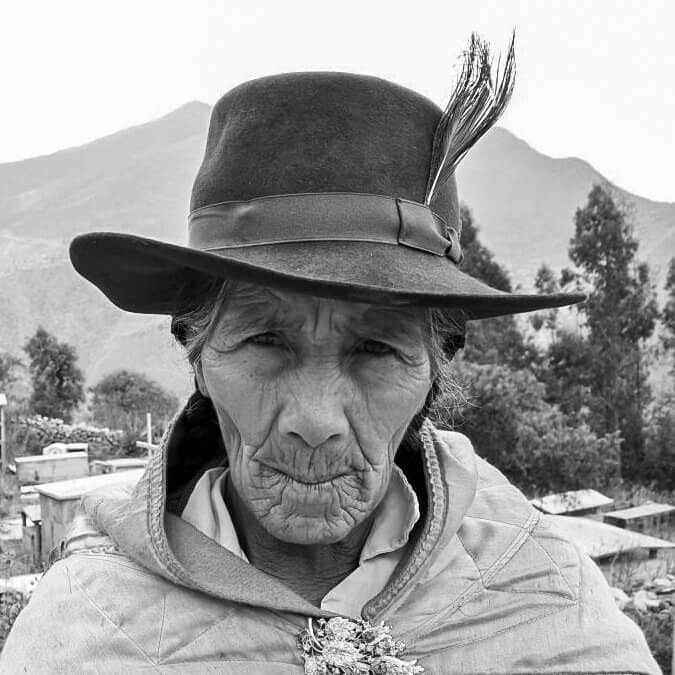

Nichos vacíos, grises, fríos, de puro concreto. Eso es lo que ve desde hace diez años Guillermina Ochoa, una mujer de 82 años que perdió a su hijo Oswaldo Valeriano en uno de los episodios más cruentos que vivió Río Blanco, un caserío del poblado de San Francisco de Pujas, en la sierra central de la región Ayacucho, el epicentro hace 30 años del enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con la organización terrorista Sendero Luminoso.

Los nichos vacíos están en la parte alta del caserío, a un costado del cementerio, frente a los muertos que tienen nombre y apellido. Para visitarlos hay que caminar quince minutos desde la plaza principal cuesta arriba, por una empinada pendiente que, a 2.600 metros de altura, le roba el aliento a cualquier forastero. Guillermina, que tiene osteoporosis y sube al cementerio con bastón, llora frente a estos nichos sin restos, que le recuerdan su frustración permanente. Ha ido dos veces a reconocer las prendas halladas en sitios de entierro para ver si son de su hijo y no ha encontrado respuestas ni alivio para su dolor. Los años de violencia en Perú (1980-2000) dejaron 69 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos, entre ellos pobladores de Río Blanco.

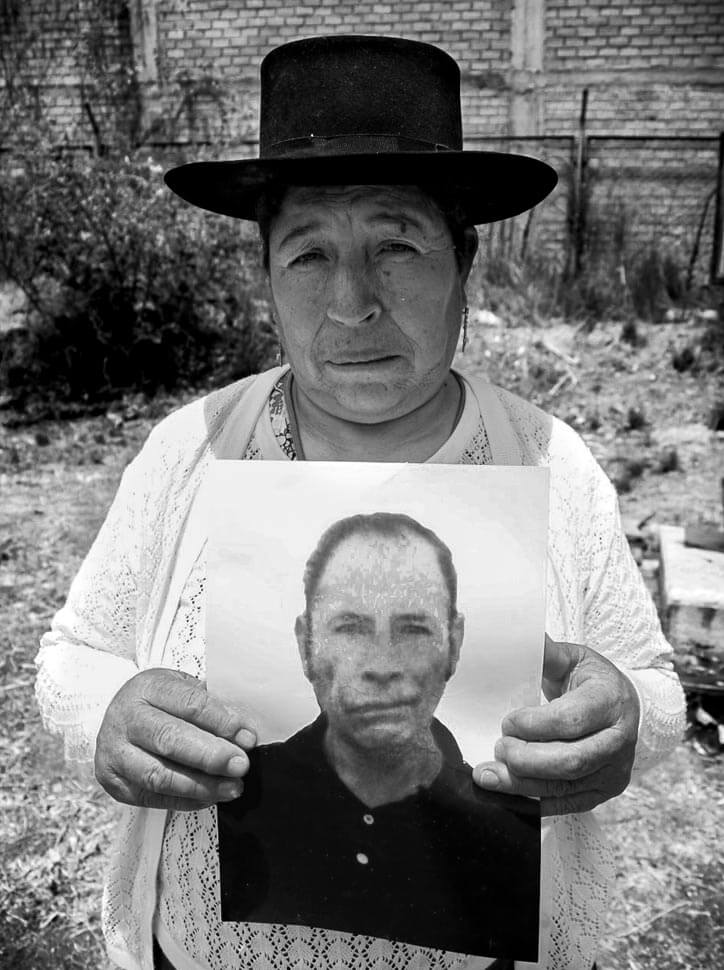

Guillermina Ochoa ha ido dos veces a reconocer prendas halladas en sitios de entierro para ver si son de su hijo, uno de los desaparecidos de Río Blanco. En ninguna de las diligencias ha tenido suerte.

Ayacucho es el departamento que concentró los hechos de violencia con el 40 por ciento de las víctimas registradas a nivel nacional por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), creada para conocer la dimensión de este periodo oscuro. Los nichos de Río Blanco son parte de esa historia irresuelta y dolorosa del país. Fueron construidos por los pobladores en 2009 cuando todo indicaba que pronto tendrían los restos de sus seres queridos de vuelta, de los más de 20 que fueron llevados el 12 de mayo de 1983 por Sendero Luminoso casa por casa, sin decirles por qué.

Pocos meses antes de la construcción de los nichos, el Ministerio Público había exhumado una fosa común con todas las características de aquella que buscaban los familiares. El número de los restos hallados y la ubicación de la fosa coincidían con lo que había pasado aquel 12 de mayo. También la forma en que fueron encontradas las mandíbulas de los cuerpos: “unos tenían la boca abierta, como si hubieran rogado que no los mataran”, cuentan los familiares que asistieron a la exhumación y que perdieron a sus padres, hermanos y madres.

En 2008 se llevó a cabo la exhumación del sitio de entierro donde al parecer estaban los desaparecidos de Río Blanco.

Lo que pasó en ese pueblo fue macabro: un grupo de senderistas incursionó en el caserío, que no tiene más de cuarenta casas. Con lista en mano, los terroristas reclutaron forzosamente a 26 pobladores, casi todos hombres, jóvenes. Los condujeron a la comunidad de Huillullu, donde había otro contingente senderista, y luego hacia un río cercano, el Pampas.

La travesía duró tres días y, según el testimonio de los sobrevivientes, por la complejidad del terreno algunos cayeron al río. En ese último trayecto el grupo fue detectado por los habitantes de Cusi Valle San Francisco, otro centro poblado ubicado en la ribera, y le informaron al destacamento policial encargado de custodiar el Puente Pampas.

La denuncia detonó un operativo policial que terminó en el enfrentamiento armado entre los dos grupos. Los 26 pobladores quedaron en medio del fuego cruzado y solo tres lograron huir. Al resto los capturó la Guardia Republicana y los llevó, junto a los muertos (senderistas y civiles), al cementerio de Río Blanco, el poblado que está en la orilla opuesta. Dieciocho lugareños, obligados por la Guardia Republicana, cavaron la fosa y enterraron a los muertos. En la noche, los policías interrogaron a los sobrevivientes, los ejecutaron con tiros de gracia y tiraron sus cuerpos a la fosa.

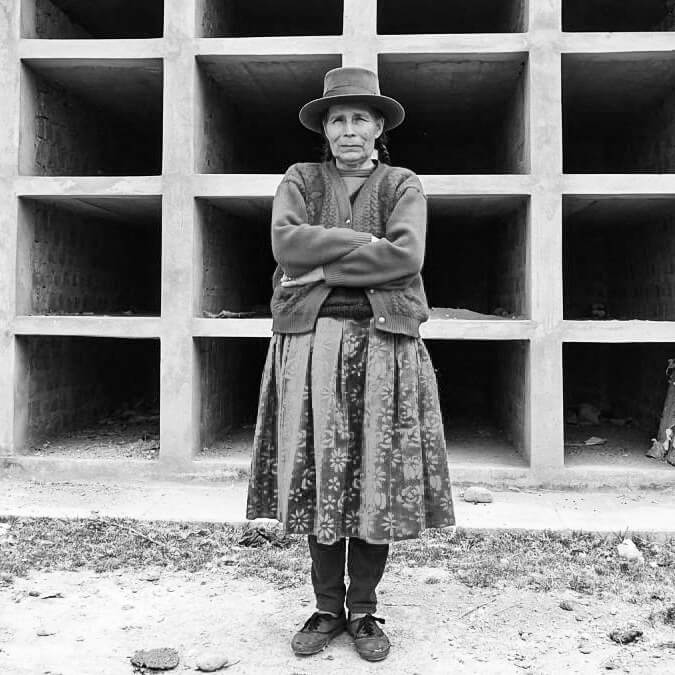

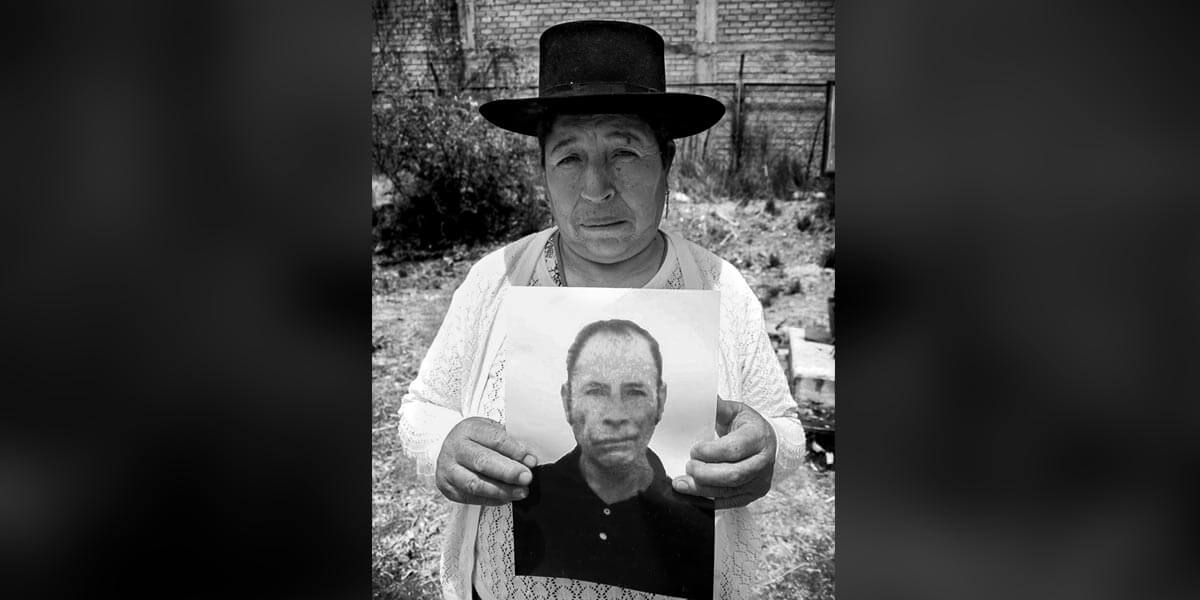

“Allí están mis papás y uno de mis hermanos”, dice Soledad Escriba señalando tres nichos sin lápida. Ella es una víctima de la desaparición forzada en Perú: Carlos, su hermano mayor, tenía 14 años cuando Sendero se lo llevó. Soledad era una pequeña de 4 años y no recuerda nada, solo lo que le han contado. Hasta 2008 creyó que su hermano estaba vivo porque, a diferencia de sus padres y su otro hermano que fueron asesinados por los militares tres años después de la desaparición de Carlos, no había un cuerpo al que llorar. La organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), que les donó los materiales para construir los nichos, le dio permiso para enterrar a sus padres y a su otro hermano allí, para que cuando recuperara los restos de Carlos todos estuvieran juntos: “para que algún día pueda hablar con todos como si nada hubiera pasado. Como si los hubiera conocido”.

Esta es Soledad Escriba, que desde los 7 años perdió a toda su familia.

El día de la exhumación, en aquellos días de 2008, uno de los tres sobrevivientes confirmó a Soledad que su hermano cayó muerto en medio del fuego cruzado entre Sendero Luminoso y los agentes del Estado, luego de que los terroristas se lo llevaran dos noches antes sin razón alguna.

Los nichos forman parte de una estructura con un techo a dos aguas como si fuera una casa. Pero en vez de ser construidos para albergar vivos, aguardan a muertos. Por ahora, son casa de nadie. Hay dos construcciones similares: cada una contiene 16 nichos, de igual o similar tamaño. Solo cuatro están llenos: en uno reposa el cuerpo de Alberto Anyosa Salazar, la única víctima de Río Blanco cuyos restos fueron sepultados ahí, luego de ser identificados en 2012; y en los otros tres está la familia de Soledad.

Este es el único nicho con una lápida y un nombre inscrito: Alberto Anyosa. Los otros, desde hace diez años, cuando se construyeron, están vacíos.

La exhumación que se realizó en 2008 permitió recuperar los restos de 25 personas. Dos años después se tomaron muestras de ADN a 21 familiares, y entre 2014 y 2015, a tres más. Un caso quedó pendiente. Sin embargo, desde 2009, año en que los familiares de los desaparecidos de Río Blanco construyeron las estructuras de los nichos, sigue la espera. Lo que ellos llaman “El peor error”.

Hoy, diez años después y luego de 80 diligencias y acciones legales, a solo cuatro familias se les han entregado los restos de su familiar (y el único que ha sido sepultado en los nichos ha sido Alberto Anyosa). Una de ellas, irónicamente, es la de un senderista que fue arrojado a la fosa con los civiles. Las 21 restantes esperan desde 2010 los resultados de la prueba de ADN que, según el Estado, dependen de la compra de los reactivos. Mientras tanto, los nichos permanecen vacíos.

“Tardar 25 años para encontrar la fosa, creer que ahí terminó el duelo y luego que te digan que no es seguro que sean ellos, que hay que esperar más, eso es inhumano. Y más si desde que encuentras la fosa decides construir la tumba y tienes que verla vacía diez años más, que es lo que llevamos esperando a que nos den los resultados de la prueba de ADN”, dice Carmen Palomino, otra de las mujeres que esa noche de 1983 perdió un familiar. Su madre, Edith Osorio, fue una de las pocas mujeres a las que Sendero Luminoso se llevó aquella vez.

Carmen Palomino (derecha), junto a Kruzcaya, su hermana menor, también hija de Edith Osorio.

Igual que la esperanza de más de 20 mil peruanos que tienen familiares desaparecidos y aguardan a que el Estado los encuentre, o que terminen de identificar sus restos y se los devuelvan, los pobladores de Río Blanco viven entre la esperanza y la desesperación, con temor al desenlace pero a la vez deseando el final de esta larga espera.

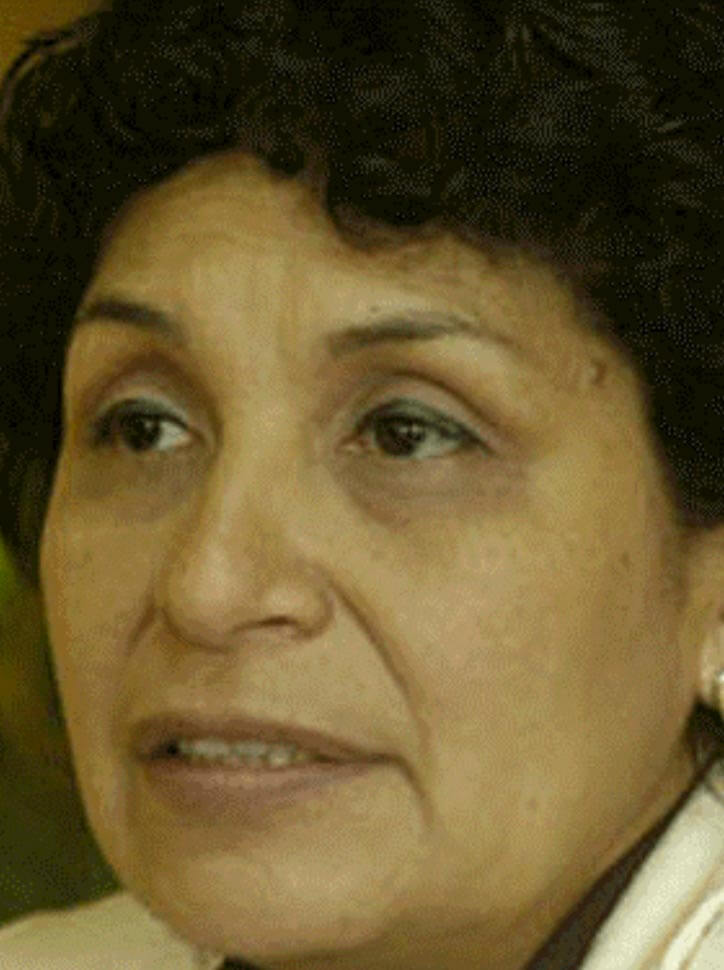

Cuando escuchamos las historias de estos sobrevivientes a fines de 2017, no imaginamos lo que sería el último capítulo de esta historia que hemos seguido de cerca en el último año: los restos no podrán ser identificados porque están demasiado alcalinizados por haber permanecido enterrados a lo largo de dos décadas, informaron en Comisedh. Hace pocas semanas, el Equipo Especializado Forense del Ministerio Público les informó sobre este lamentable resultado y que en enero próximo presentarán un informe con estas conclusiones. “Lo que pedimos es que se tenga cuidado con la forma en que se hará este anuncio a los familiares, que se haga el acompañamiento psicosocial necesario. No puede ser una notificación o una simple carta”, dijo a Convoca.pe la coordinadora del área legal de Comisedh, Dania Coz.

Hasta enero de 2018, sólo se habían exhumado 3 mil 623 restos, 2 mil 125 habían sido identificados y 1. 989, entregados a los familiares de las víctimas, según la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisedh). Unos mil 500 restos seguían hasta ese mes almacenados en las oficinas del Instituto de Medicina Legal, que depende del Ministerio Público, sin que se conozca a quién pertenecen. Entre junio y diciembre de 2018, se recuperaron los restos de 38 personas desaparecidas durante los años de violencia, según la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que fue creada en junio del año pasado. Sin embargo, el tiempo avanza y las posibilidades de identificación de los restos se reducen cada vez más.

En Perú, la época de la violencia dejó muchos hogares así, vacíos. En los últimos quince años se ha estimado diversas cifras.

En su informe de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada para establecer lo que pasó durante esos años de terrorismo y lucha contrasubversiva, determinó que de los 69 mil peruanos muertos, 8 mil 558 eran desaparecidos. Tiempo después, entre 2005 y 2007, una campaña para identificar más casos contabilizó 12 mil pero el Instituto de Medicina Legal, que depende del Ministerio Público, calculó que eran 15 mil 731 y proyectó su trabajo sobre ese número. En abril de 2018, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentó el listado base de 20 mil 329 personas desaparecidas durante el periodo de violencia (1980-2000) con el nombre de cada persona, lugar, fecha de la desaparición y las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Sin embargo, se "desconoce o es incierto el paradero” de 13 mil 764 personas, solo se sabe el destino de 5 mil 700 personas aunque “no se tiene certeza legal de su muerte", admitió el Ministerio de Justicia.

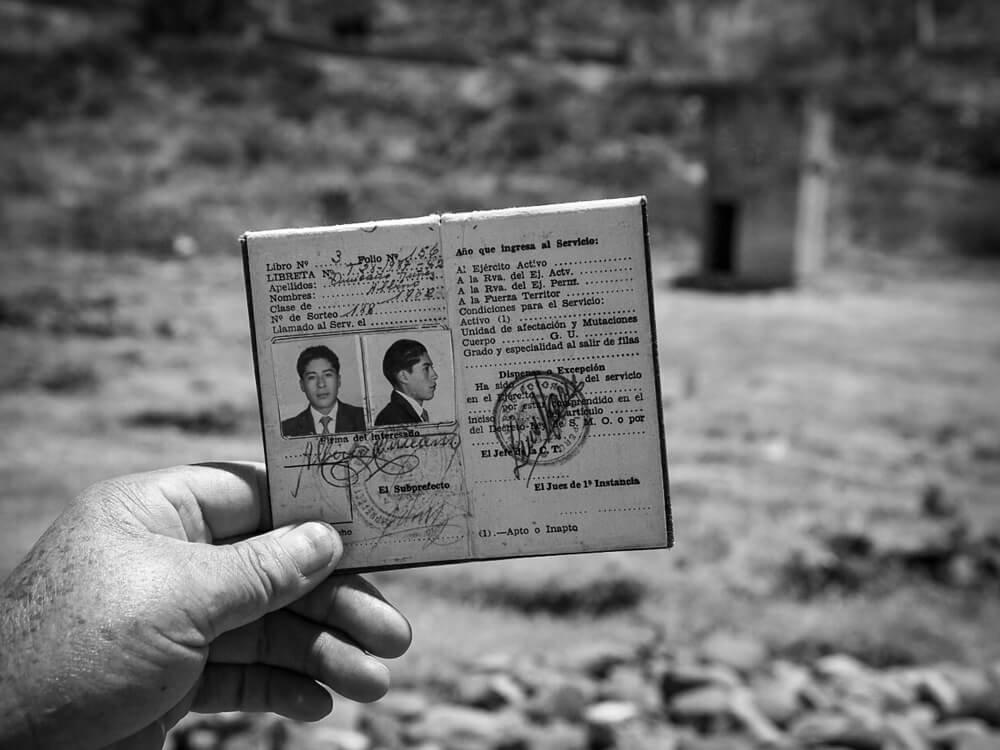

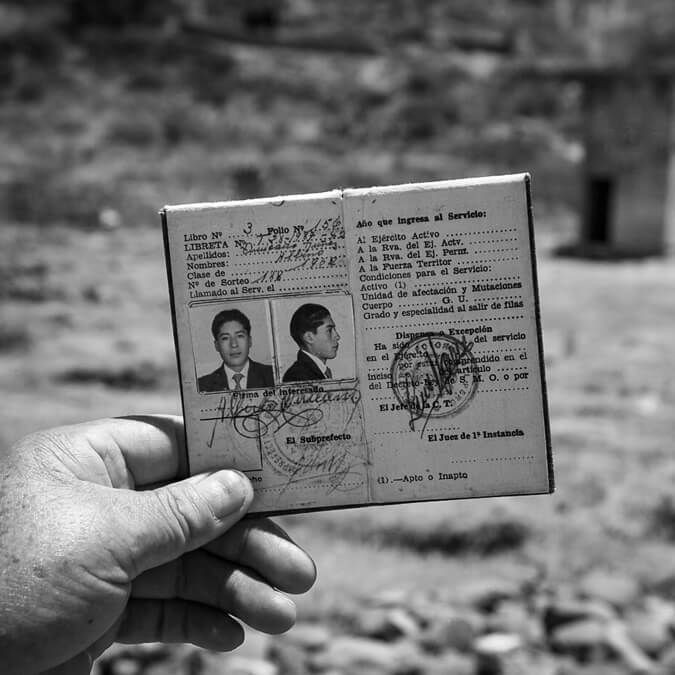

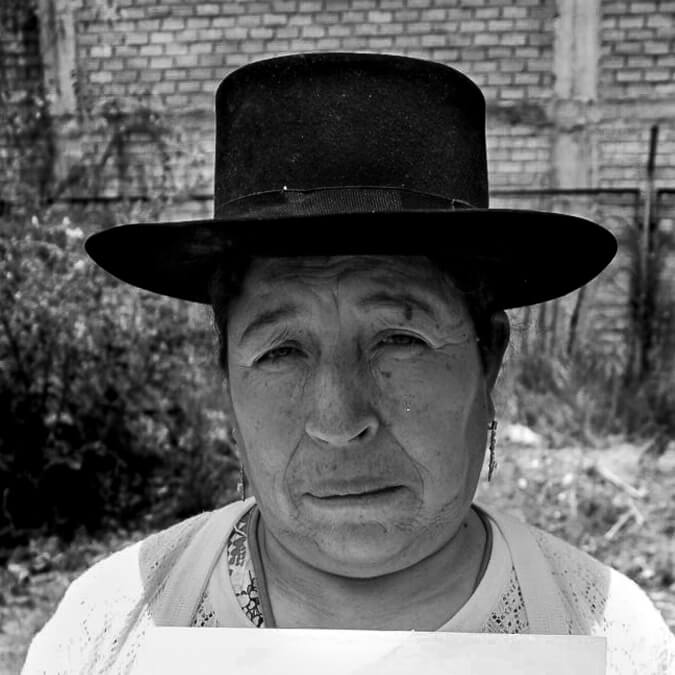

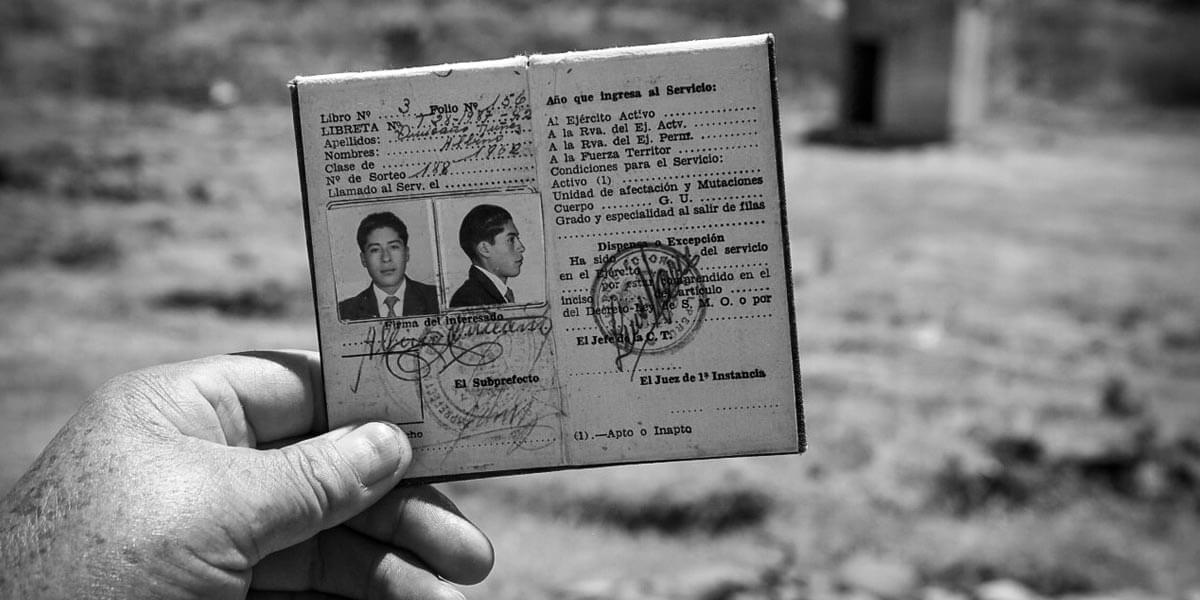

Si hay algo que atesoran los familiares de los desaparecidos son las fotografías de su ser querido. Para mantener vivo el recuerdo y a la vez la esperanza de volverlo a ver.

La ausencia de los desaparecidos es la gran herida abierta del país y principalmente de las mujeres sobrevivientes. La mayoría de las peruanas que llevan más de tres décadas buscando a los padres, esposos, hermanos e hijos que perdieron en los veinte años que duró la guerra contra la subversión (1980-2000), sufren desde entonces el trauma de la desaparición forzada. La psicología la entiende como una pérdida ambigua. Que va y viene. Llena de contradicciones, de altibajos.

Para ellas, ese es el peor de los dolores, el más inexplicable. “¿Que me den el pésame?, ¿de qué, si no sabemos si ha muerto? Quizás esté desorientado de tanto que lo torturaron o tal vez siga preso en una cárcel donde no lo busqué. De pronto se lo llevaron tan lejos que no supo volver”, son algunas de las ideas que las atormentan.

El sentimiento instalado en estas mujeres, sus familias y las organizaciones no gubernamentales que las apoyan, es que el Estado nunca quiso saber cuántos desaparecidos dejó el conflicto. Tampoco, encontrarlos. Detrás de cada caso hay responsables directos que deben responder ante la justicia donde no solo están implicados terroristas, sino también miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de las rondas de autodefensa campesina que el Estado apoyaba.

En esos años, militares y policías actuaban cobijados por la figura del estado de excepción, declarado en 1983 en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, los departamentos con mayor presencia de la organización terrorista Sendero Luminoso. Convirtieron las detenciones ilegales, la tortura y las masacres en una práctica sistemática, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Ventura Tenorio, una campesina de Ayacucho, vio desaparecer a su padre Leonidas en condiciones similares, el 16 de febrero de 1985.

– ¿Cómo los desaparecían? – preguntamos.

– Entraban a las casas, a veces encapuchados, a veces con uniforme. Decían que éramos senderistas pero no éramos. Nos golpeaban, nos decían, ‘¿dónde están las armas?, ¿dónde?’, y se llevaban a los hombres – responde Ventura.

– ¿Y qué pasaba luego? – insistimos.

– Íbamos a buscarlos a la comandancia de Policía, a los cuarteles, pero nos decían que ya se los habían llevado o que nunca habían estado ahí.

– ¿Volvieron a verlos?

– Nunca.

Leonidas, el padre de Ventura, tejía ponchos afuera de su casa cuando los hombres de Sendero Luminoso se lo llevaron para siempre.

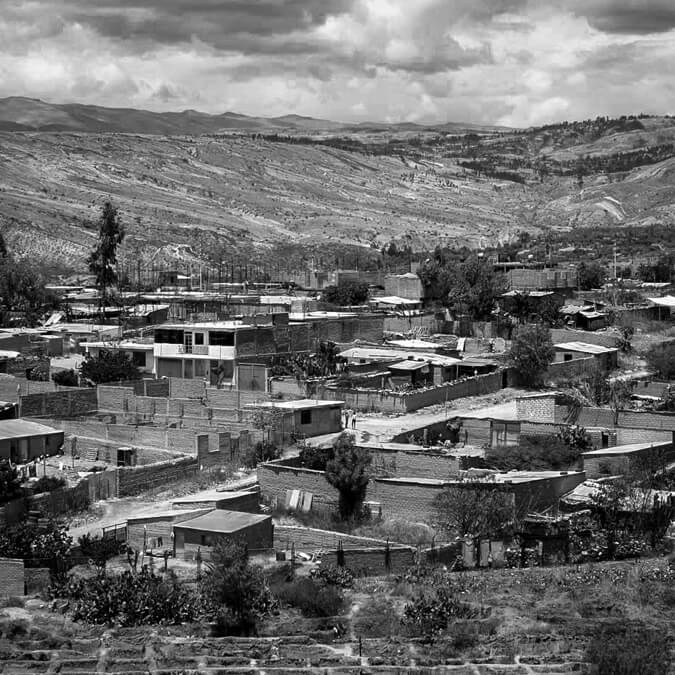

Muchos de estos crímenes ocurrieron en Ayacucho. Su nombre, que viene del quechua, es casi una premonición: “rincón de las almas o de los muertos”. El impacto de la violencia en este territorio se expresa en estas cifras: 8 mil 660 muertos y desaparecidos. Tan grande que, en su momento, la CVR planteó que si la tasa de víctimas reportadas respecto a la población de Ayacucho hubiera sido similar en todo el país, la violencia habría ocasionado un millón 200 mil muertos y desaparecidos de los cuales 340 mil le corresponderían a Lima, la capital del Perú.

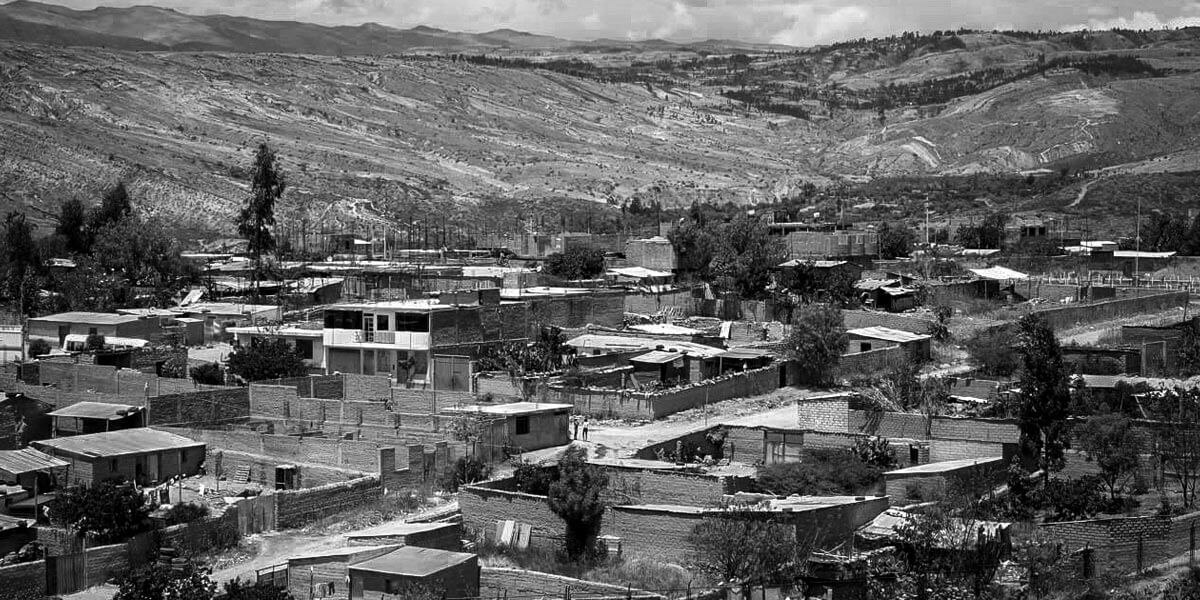

Así es la plaza de San Francisco de Pujas, un centro poblado a 5 horas de Huamanga, la capital de Ayacucho, donde en 1983 desaparecieron más de 20 personas de las que aún no se tiene razón.

El Estado peruano no exige a los acusados por desaparición forzada confesar dónde están los restos de las víctimas. Hay pocos avances en la vía judicial. Pero este año el Ministerio de Justicia presentó un registro de personas desaparecidas y se aprobó el banco de datos genéticos para avanzar en la búsqueda.

La noche que la fuerza pública se llevó al esposo de Sergia, 3 de sus hijos estaban allí. Tenían 3, 4 y 6 años.

“Yo sé que no va a volver pero necesito una prenda, los restos, algo”, dice Sergia Flores, una mujer de 67 años frente a una cruz blanca de tres metros, a donde lleva flores en recuerdo de su esposo Albino, a quien vio por última vez hace 35 años. La cruz está anclada en La Hoyada, un antiguo campo de tiro de un cuartel militar de Ayacucho en el que encontraron 109 restos humanos y donde se estima que todavía quedan 500. Todos fueron incinerados y sepultados por miembros de las fuerzas militares de la época. La cruz fue colocada como un símbolo de la memoria a pedido de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), el primer colectivo fundado por mujeres que buscaban a sus esposos, hijos y nietos en depósitos de cadáveres y cuarteles en plena efervescencia de los años de violencia en Ayacucho (1980-2000).

Sergia vive con un gran temor, el mismo que acompaña al resto de mujeres que conforman Anfasep: morirse sin saber qué sucedió con su esposo. Eso pasó con Angélica Mendoza de Ascarza, “Mamá Angélica”, la principal luchadora por los desaparecidos en Perú, que murió a finales de agosto de 2017, diez días después de escuchar la sentencia judicial que ratificó que su hijo fue asesinado en La Hoyada, en 1983. “Si me pasa lo de ‘Mamá Angélica’ no voy a tener paz”, dice Sergia.

La justicia ha estado ausente en el drama de la desaparición forzada. “Siempre jugó del lado de los agentes del Estado. Por décadas, la Fiscalía no hizo nada por investigar los casos aun cuando las denuncias crecían desbordadamente y sugerían que allí había algo sistemático”, asegura Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, organización no gubernamental que se ha dedicado a acompañar legalmente los casos de los familiares de los desaparecidos.

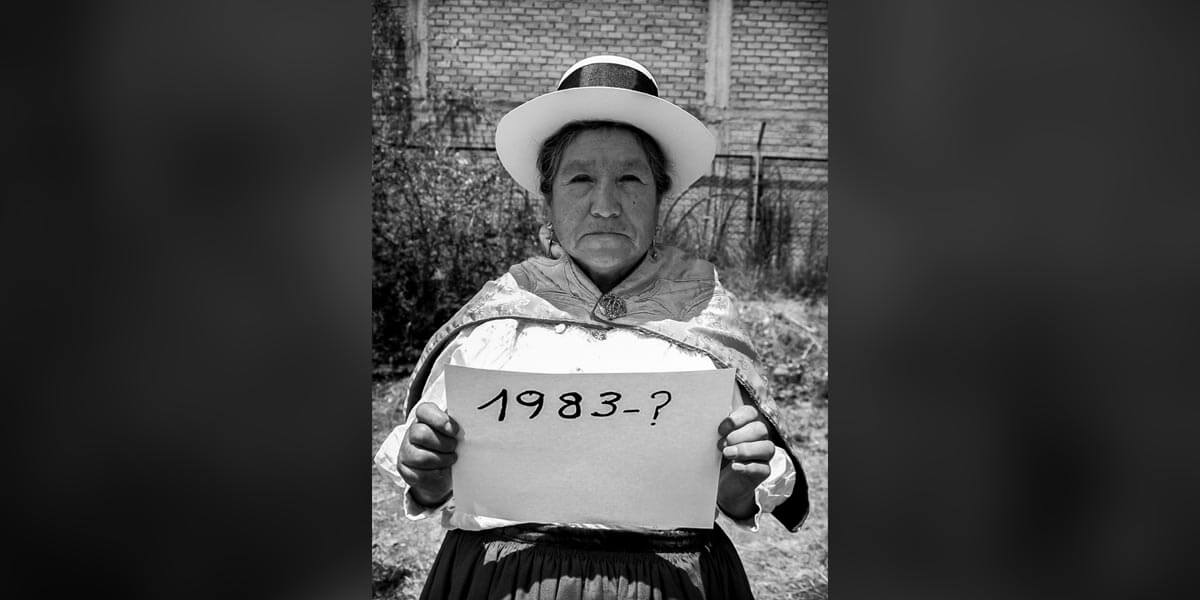

Las mujeres de ANFASEP, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, llevan buscando a los desaparecidos de la época de la violencia desde 1983.

Para Rivera, esta larga lucha está marcada por una estocada tras otra. En 1995, trece años y varios gobiernos después de que hubieran empezado los abusos propios de la militarización, el presidente Alberto Fujimori promulgó la ley de amnistía, que prohibía investigar a cualquier agente del Estado por violaciones a los derechos humanos.

En 2001, cuando cayó ese gobierno e inició la transición hacia la democracia se reactivaron las investigaciones. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta el momento es poco. Sobre los culpables de las desapariciones casi no hay información. No existe una estadística actualizada acerca del número de denuncias o de condenas por las desapariciones. Se sabe que son muy pocos casos pero se estima que en el 55 por ciento de ellos se castiga al responsable y en el 45 por ciento lo absuelven, lo libran de toda culpa, apunta Rivera.

A las sentencias que hay, dice Rivera, les falta algo, quizás lo más importante para una víctima: información sobre el paradero de su ser querido. El Estado nunca les ha exigido a los acusados decir dónde están los restos de los desaparecidos, ni siquiera a aquellos que se acogieron a la confesión sincera o la colaboración eficaz, que permite al procesado una reducción importante de su condena a cambio de dar información para alcanzar la justicia, asegura Rivera.

Testimonio de ‘Mamá Angélica’ sobre su hijo desaparecido.

Crédito: Lugar de la Memoria.

A pesar de todos estos antecedentes, en diciembre de 2017 se produjo un nuevo golpe: el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Alberto Fujimori por supuestas razones humanitarias, una decisión que fue interpretada como el pago de Kuczynski por el apoyo político que una parte de los fujimoristas le brindaron en el juicio político que la oposición le practicó el 21 de diciembre por sus supuestos nexos con Odebrecht, la constructora brasileña implicada en distintos casos de corrupción en Latinoamérica.

Meses después la oposición fujimorista publicó audios y videos que muestran a Kenji Fujimori, hijo del exmandatario, y a otros congresistas de esta bancada intentado comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución de Kuczynski. En medio del escándalo y tras solo 20 meses de haber sido nombrado como presidente de Perú, el 21 de marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció.

Para avanzar en la identificación de las víctimas, las autoridades deben tomar varias medidas urgentes. El análisis de las muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos, demanda unos reactivos químicos que, en múltiples ocasiones, han desbordado el presupuesto anual para investigaciones forenses, según diversas fuentes consultadas.

Lo preocupante es que se trata de una carrera contra el tiempo. Los restos permanecen bajo tierra durante tres décadas, lo cual genera un impacto en el estado en que se encuentran y se reducen las posibilidades de identificar a las víctimas como en el caso Río Blanco. La mayoría de los familiares de los desaparecidos rondan los sesenta años; varios han ido muriendo. Pero aún hay más de mil familiares esperando resultados de ADN para el reconocimiento de los restos de las víctimas, según Luis Zuñiga, biólogo del área de Lesa Humanidad del Laboratorio de Biología molecular y genética del Instituto de Medicina Legal.

En marzo de este año, María Bermejo, subgerente del Laboratorio de Biología Molecular y de Genética del Instituto de Medicina Legal, habló con Convoca.pe y afirmó que nunca hubo un presupuesto específico destinado a la identificación de los desaparecidos en el periodo de violencia debido a que éste siempre ha estado dividido en pruebas de paternidad y criminalística.

“Los casos en donde ya han sido identificados los restos, cuenta Bermejo, se realizaron con el presupuesto del proyecto Fortalecimiento Laboratorio Ayacucho 2011-2012, donde el Ministerio Público con apoyo del Ministerio de Justicia accedió a 1 millón cien mil soles, aproximadamente, [el equivalente a 300.000 dólares]”. Según ella “se pudieron resolver más casos pero no le dieron un adecuado uso al dinero, se compraron reactivos que no se utilizaron y que ahora se encuentran vencidos en el laboratorio, sin contar que se contrató personal sin experiencia que no realizó bien su trabajo”.

Sobre el terreno de La Hoyada aún permanece el tanque de gasolina (al fondo) que abastecía los hornos crematorios donde la fuerza pública quemaba a los civiles que capturaba por presuntamente ser subversivos.

Este año, añadió la funcionaria, se programó con la Fiscalía la atención de los casos pequeños de lesa humanidad. “Para los casos grandes se están contemplando proyectos para que por medio de ellos se implemente un nuevo laboratorio en Lima con personal especializado y con su propio presupuesto (los proyectos demandan aproximadamente 8 o 10 millones de soles)”.

Pero estas noticias no llegan a los territorios donde viven los familiares de los desaparecidos. Los poblados donde viven generalmente no tienen acceso a Internet y la señal de televisión falla mucho; se sienten lejos de todo. El tiempo transcurre más lento sin saber qué pasó con los Oswaldo, los Albino, las Edith, los Leonidas y otros campesinos que desaparecieron a comienzos de los ochenta.

Pelagia Echaccaya es uno de esos familiares. Tiene 81 años y habla quechua. Tampoco tiene dos de los hijos que trajo al mundo. Uno desapareció en la selva y al otro, Teófilo, se lo llevó Sendero Luminoso el 12 de mayo de 1983 en la incursión al caserío Río Blanco. Ella, que pocas veces ha salido de allí, en 2008 asistió a la exhumación del sitio de entierro donde presuntamente estaba enterrado Teófilo. “Nada pasó, no era él”, nos dice con la ayuda de un intérprete mientras ella se seca las lágrimas por el dolor que le produce no saber nada de sus hijos. Casi al final de nuestra conversación, Pelagia le comunica algo al intérprete: “El de la selva quizás esté vivo, de pronto no supo él cómo regresar”.

Pelagia Echaccaya solo habla quechua. Uno de los aspectos que más ha jugado en contra de las víctimas de la violencia en Perú es que no hablan español. Su idioma es el quechua y se cree que muchas de sus declaraciones han sido malinterpretadas.

El Estado tampoco ha brindado un acompañamiento psicosocial pertinente a los familiares, en especial a las mujeres, quienes difícilmente aceptan la muerte del desaparecido, lo buscan en la calle todo el tiempo, inventan fábulas e incluso adoptan hábitos para no desfallecer.

“Supe de una señora que se levantaba de madrugada y ponía en la ventana platos de comida esperando que sus hijos llegaran a comer...”.

Gloria Cano, directora de Aprodeh, una de las organizaciones que acompaña a las familias de los desaparecidos en Perú.

Durante los treinta años que Pelagia, Sergia y el resto de familiares llevan buscando a sus familiares, la presencia del Estado ha sido escasa principalmente para acceder a la justicia. Son ellas las que casi siempre tienen que movilizarse a hacer las diligencias necesarias para que la investigación avance, ya sea en Huamanga, a cinco horas en bus desde el caserío Río Blanco, o a Lima, a más de 14 horas.

En ocasiones tienen que pagar su propio transporte, unos 120 soles (36 dólares) ida y vuelta aproximadamente, cuando sus ingresos mensuales por los cultivos que siembran o los ponchos que tejen, rondan los 100 soles (unos 30 dólares).

El doloroso traslado de los restos de sus familiares también forma parte de esta cadena de deudas. Eva Esteban, psicóloga del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ayacucho, ve la siguiente situación de manera recurrente:

– Generalmente los conductores de buses o taxis no las dejan subir con el osario –dice Eva.

– ¿Por qué?– preguntamos.

– Dicen que la muerte trae muerte.

– ¿Y entonces?

– Desempacan los huesos, los meten en el bolso, marcan el osario como una caja de encomienda o, a veces, lo empacan en un costal. Como si fuera un bulto de papa.

Del total de víctimas reportadas por la CVR, el 79 por ciento vivía en zonas rurales, el 56 por ciento trabajaba en actividades agropecuarias, el 75 por ciento tenía el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, y el 68 por ciento tenía un nivel educativo inferior a educación secundaria.

En 2016 surgió una esperanza. Luego de que la evidencia diera cuenta que por la vía judicial se tardaría décadas en encontrar a los desaparecidos, se aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas con un enfoque distinto. “En el mundo, apenas cuatro países se han atrevido a hacerlo; de Latinoamérica, solo Colombia y Perú”, dice Rafael Barrantes, quien hasta octubre de 2017 estuvo encargado del Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja en Perú.

Barrantes destacó el carácter humanitario de la norma, que prioriza “la búsqueda, identificación y restitución del desaparecido a sus familiares y no la responsabilización de los culpables”. De esta manera, el Estado peruano, en vez de ofrecer verdad a través de un proceso judicial, reparación, a través de una sentencia, y búsqueda de personas desaparecidas mediante investigaciones judiciales, se compromete a crear una infraestructura dedicada exclusivamente a encontrar al desaparecido y a entregárselo a su familia. Para que caseríos como Río Blanco o La Hoyada cierren al fin su duelo.

Esta es La Hoyada, el antiguo campo de tiro del cuartel militar Los Cabitos, donde se han encontrado 109 restos incinerados y sepultados, y se estima que hay 500 más bajo tierra.

Con la ley, la entidad que quedó a cargo del tema es la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en junio de 2017, como parte del Ministerio de Justicia. Como primera tarea, presentó en abril de este año, el Listado Base del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), que asciende a 20 mil 329 personas durante el periodo de violencia (1980-2000). Se trata de una primera mirada de las personas desaparecidas en Perú con el nombre de cada persona, lugar, fecha de la desaparición y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Durante la presentación del registro, el Ministerio de Justicia admitió que "desconoce o es incierto el paradero” de 13 mil 764 personas, que se conoce el destino de 5 mil 700 personas aunque “no se tiene certeza legal de su muerte" y que los restos de solo 865 personas fueron hallados y entregados a sus familiares. El registro tiene como fuente de información los casos recogidos por el Estado, la Comisión de la Verdad y los organismos de derechos humanos.

Aún no se sabe cuánto tiempo más estas mujeres tendrán que seguir yendo a La Hoyada a rezar por sus desaparecidos. Todas sus esperanzas están en la nueva ley.

Según Mónica Barriga, funcionaria de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se continúa trabajando en el registro nacional para avanzar en la búsqueda.

“Sin una investigación de contexto que arroje hipótesis sobre dónde pueden estar los desaparecidos y quiénes son, era muy difícil encontrarlos. Ese fue uno de los errores que se cometió en el modelo anterior”, dice Barriga. Antes, primero se encontraba el sitio de entierro y después se hacía la pregunta de quién puede estar allí, una práctica que llevó a que existan más de mil restos sin identificar y cientos de familias basando toda su esperanza en un resultado de ADN que puede tardar hasta diez años.

El registro permitirá planificar mejor las intervenciones y priorizar los casos según la cantidad de información existente, la conexión entre estos, el contacto con los familiares, y el nivel de riesgo de destrucción o alteración del sitio de entierro, de tal manera que las exhumaciones se hagan solo si el Estado tiene información suficiente para determinar de quiénes son los restos y ubicar a los familiares. Entre junio y diciembre, esta dirección asegura que se recuperaron los restos de 38 personas.

“El problema es muy complejo, se están dando los primeros pasos con cierta lentitud pero se está ajustando la estrategia de trabajo acorde a la realidad de las personas desaparecidas en el Perú, esto con el valioso apoyo de las familias que están representadas en el grupo de trabajo de actores involucrados en este proceso de búsqueda con enfoque humanitario”, consideró la historiadora Carola Falconí, directora de Comisedh, quien ha seguido de cerca el tema desde hace más de 30 años.

“El nuevo modelo [para buscar a los desaparecidos] ofrecerá mejores resultados porque el abordaje es sistémico y porque lo que se espera es ofrecer respuesta a los familiares”.

Rafael Barrantes, exencargado del Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CICR en Perú.

En septiembre último se dio otro paso: el presidente Martín Vizcarra promulgó la norma para crear el Banco de Datos Genéticos que permitirá almacenar la información biológica de los familiares y de los restos recuperados, cruzar los perfiles e identificar con mayor facilidad a las personas. Este es un paso importante debido a que el Ministerio Público solo tomaba las muestras pero no las sistematizaba.

El banco, sin embargo, trabaja con laboratorios -nacionales o internacionales-, en los cuales se procesan las muestras biológicas (sangres, saliva, restos óseos, etc) para obtener el perfil genético de los restos hallados y luego remitirlo a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se encarga de cotejar esa información con la de los familiares y procede a identificar a los desaparecidos.

De ahí se desprende algo lógico: con la implementación del banco, el presupuesto de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá que incluir un rubro exclusivo para el funcionamiento de este, pues hasta el momento el dinero con que se financia sale del presupuesto de la Dirección de Registro e Investigación Forense (DRIF), una de las dos dependencias que tiene esta entidad. Hasta el momento, el Ministerio Público, la otra institución encargada de procesar muestras de ADN en casos de de desaparición forzada, no ha anunciado un aumento presupuestal para agilizar la identificación de los desaparecidos.

En octubre de 2017, Mónica Barriga contó a SEMANA que el acompañamiento psicosocial sería permanente para las víctimas del horror, “desde el primer contacto con los familiares hasta el traslado de los restos al nicho, y prolongable en los casos en que sea necesario”. Para ese momento, se habló de una Subdirección de Acompañamiento y Atención, que brindaría el apoyo logístico necesario para que los restos puedan trasladarse hasta el lugar donde los familiares quieran inhumarlos.

Kruzcaya (la primera a la izquierda), Pelagia (en medio y con trenzas) y Soledad (detrás de Pelagia con camisa blanca), durante la exhumación del sitio de entierro donde presuntamente estaban los restos de sus familiares, en 2008.

Inhumados e identificados, el familiar tendría la posibilidad de decidir si quiere continuar con la investigación judicial para encontrar al responsable de la desaparición de su ser querido y, si así lo quiere, el proceso seguiría su curso en la justicia ordinaria. De esta manera acabaría la larga agonía de tres décadas de Soledad, Carmen, Sergia, Pelagia, Ventura y miles de peruanos.

Consultados para este reportaje, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que hasta el momento han brindado acompañamiento psicosocial a alrededor de 400 familias. Sin embargo, la situación de estas mujeres no ha cambiado. Ellas viven un duelo que no cesa.

Fotografías y testimonios de familiares de desaparecidos del caserío Río Blanco y La Hoyada, en Ayacucho, la región más golpeada por los años de violencia en Perú.

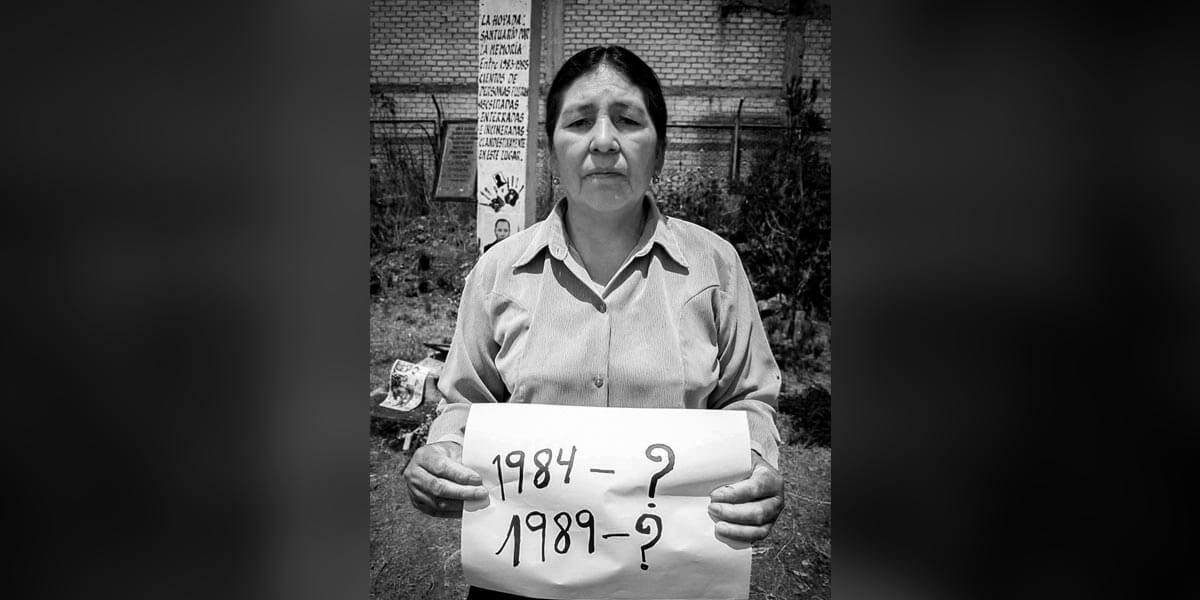

En el caserío Río Blanco, a cinco horas de Huamanga, la capital de Ayacucho, más de 20 familias tienen listos desde hace diez años los nichos para enterrar a sus seres queridos encontrados en 2008 en una fosa común. Sus familiares fueron llevados por miembros de Sendero Luminoso y luego detenidos por agentes del Estado el 12 de mayo de 1983. Algunos de ellos fueron obligados a cavar una fosa donde fueron enterrados más de 20 personas. Aquí las fotos de sus familiares que sobreviven frente a este dolor prolongado.

Toque en las imágenes para ver más contenido

La desaparición de su esposo, Exaltación Rivera, le robó la vida a esta mujer de 74 años. Su rostro está arrugado, su mirada, vacía, y el dolor, latente. Cuando le preguntan sobre lo que pasó solo habla de la exhumación en el caserío Río Blanco, Ayacucho. Dice que afortunadamente solo fue a una porque sabe de otras madres que han ido a varias y no imagina lo que deben sentir cada vez que los forenses remueven la tierra y aparecen los esqueletos con las mandíbulas abiertas como un grito de horror. “Hubo más dolor que alivio”, dice refiriéndose al momento en que sacaron los 25 restos óseos de la fosa en 2008. Todavía no conoce el descanso.

Tiene 38 años pero aparenta menos. Su explicación es que quizás se quedó chica porque cuando tenía cinco años se llevaron a su padre aquel 12 de mayo de 1983 y desde entonces su vida se congeló en torno a dos palabras: ¿dónde está? Ella es agricultora, como él. No sabe si se parecen, no hay una foto o un familiar que lo confirme. Tiene hermanos pero es la única que no ha desfallecido en la búsqueda. Todos los días reza, le pide a Dios que los restos de su padre aparezcan entre los restos exhumadas en Río Blanco. Si no es, se pregunta: “¿qué va a pasar con el nicho?, ¿con ese hueco enorme que también tengo en el corazón?”.

Son hijas de padres distintos; las une su madre, Edith Osorio Huayta, una de las pocas mujeres que Sendero Luminoso se llevó de Río Blanco en 1983. Kruzcaya (izquierda) habla poco, se aflige cuando le tocan el tema. Carmen aún tiene fuerzas para abanderar la búsqueda de los desaparecidos del pueblo. “Era joven, bonita”, dice mirando la única foto que tienen de ella; la única prueba de que ella existió. Está molesta con el Estado, con las ONG, con el mundo entero. Le fallaron, la olvidaron. No va a recibir los restos sin que el ADN compruebe que pertenecen a Edith: “para qué vamos a traer unos huesitos que no son”.

“Mi mamá no pudo esperarlo, me da miedo que a mí me pase lo mismo”. Claudia habla de Hipólito, su hermano desaparecido. No le gusta mucho esa palabra. Dice que mezcla el alivio y la esperanza y que eso duele. Su mamá murió en 2007, un año antes de que exhumaran el sitio de entierro donde se presume estaban las víctimas de Río Blanco. Nunca supo del nicho vacío, tampoco de las demoras del ADN. “Eso la hubiera acabado”, dice. Antes le dolía no saber dónde estaba Hipólito, luego le dolió saber que está muerto, ahora le duele saber que no tiene descanso, que está apilado con muchos más restos en el laboratorio del Instituto de Medicina Legal de Ayacucho. El día que se lo entreguen no sabe si el dolor se irá.

Victoriano y Guillermina dicen que no les quedan más de quince años de vida y que si llevan diez esperando que les entreguen los restos de su hijo, Oswaldo Valeriano, probablemente sea otro el que se encargue de ponerlo en el nicho. Sin embargo, en dos ocasiones les han mostrado las prendas que llevaban los cuerpos cuando los exhumaron y ninguna coincide con el jean y la camisa crema que él llevaba ese día. Los forenses les han dicho que es normal porque a los desaparecidos solían cambiarles la ropa. Victoriano piensa distinto: “es posible que se haya caído al río; que nunca lo encontremos”.

Tiene 81 años y solo habla quechua. Tampoco tiene dos de los hijos que trajo al mundo. Uno desapareció en la selva y al otro se lo llevó Sendero Luminoso ese 12 de mayo de 1983. Ella, que pocas veces ha salido de San Francisco de Pujas, viajó a Río Blanco en 2008 para asistir a la exhumación del sitio de entierro donde presuntamente estaba Teófilo. Han pasado diez años desde entonces; diez años menos de vida que le quedan para confirmar que se fue, para enterrarlo y descansar tranquila.

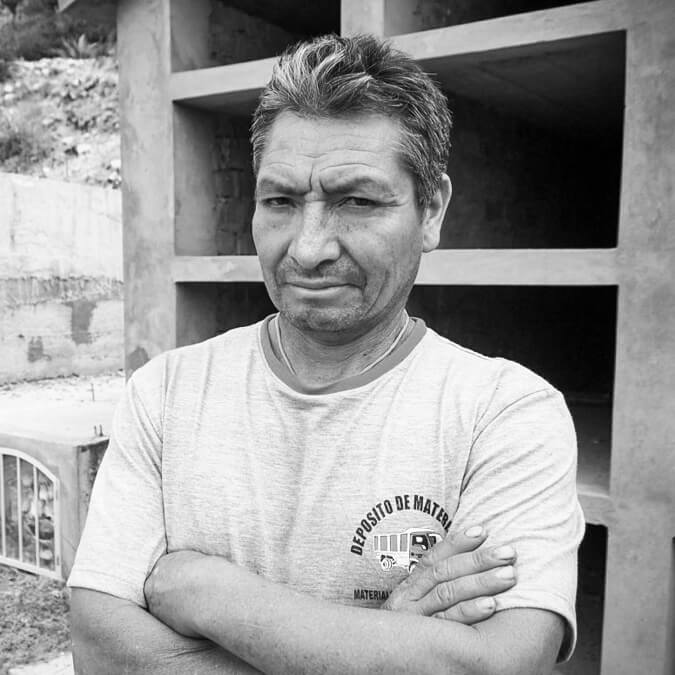

Es el único hombre de San Francisco de Pujas que busca incesantemente a su desaparecido: su hermano Apolinario. Ese día su madre impidió que Sendero Luminoso también se lo llevara a él: “les dijo, uno, solo uno por favor”. Como el resto de los hombres quechuahablantes es completamente bilingüe, un privilegio con el que no cuentan las mujeres de su comunidad. De ahí que haya asumido la vocería de muchas de las víctimas para reclamarle al Estado que no olvide este caso, “que no nos discrimine porque somos pobres y quechuahablantes”. No entiende cómo “si pudieron sacarle ADN a los dinosaurios, a los huesos de nuestros familiares, no”.

Carlos, el hermano mayor de Soledad, tenía 14 años cuando Sendero se lo llevó. Ella tenía 4 años y no recuerda nada, solo lo que le han contado. Hasta 2008 creyó que estaba vivo porque, a diferencia de sus padres y su otro hermano que fueron asesinados por los militares tres años después de la desaparición de Carlos, no había un cuerpo al que llorar. El día de la exhumación de 2008, uno de los tres sobrevivientes le confirmó lo contrario: cayó muerto en medio del fuego cruzado. Al lado del nicho reservado para Carlos, están sus papás y su otro hermano, “para que algún día pueda hablar con todos como si nada hubiera pasado. Como si los hubiera conocido”, dice.

Un terreno de 4 hectáreas a las afueras de Huamanga, la capital de Ayacucho, es el símbolo al que se aferran las mujeres que desde hace más de treinta años buscan a sus familiares, vivos o muertos. Es el antiguo campo de tiro del cuartel Los Cabitos, el lugar donde, en 1982, surgió la estrategia contrasubversiva de la que resultaron víctimas muchos civiles durante el periodo de violencia. Hasta este lugar, policías y militares llevaron a muchos de los detenidos de la región, donde los torturaban hasta que se autoinculparan de ser “terrucos” (terroristas); donde los mataron y posteriormente los incineraron para no dejar huella.

Toque en las imágenes para ver más contenido

Sergia Flores, Ventura Tenorio, Juana Carrión y Elena González hacen parte de Anfasep, la organización a través de la cual hace 35 años los familiares de los desaparecidos en Perú buscan a sus seres queridos. En su mayoría quienes la componen son mujeres.

Las cuatro procuran visitar una vez al mes La Hoyada para dejarle flores a sus familiares desaparecidos. En La Hoyada, el Equipo Forense Especializado de Medicina Legal realizó en 2005 la excavación exploratoria arqueológica más grande del mundo para buscar desaparecidos. El hallazgo fue estremecedor: 50 fosas clandestinas, cuatro hornos crematorios, un tanque de combustible para abastecer los hornos y concentraciones masivas de restos cremados. Cincuenta y nueve esqueletos completos; cincuenta, parciales.

A falta de una tumba que visitar, los familiares de estos desaparecidos levantaron una cruz blanca de tres metros de alto que se convirtió en el símbolo de su tragedia. Sergia Flores, una mujer de 67 años acude a este lugar para honrar la memoria de su esposo Albino, a quien vio por última vez hace 35 años.

La mayoría de madres, esposas e hijas conservan pocos recuerdos de sus desaparecidos. Dicen que les duele recordar. Han pasado más de treinta años desde que los familiares de estas mujeres fueron detenidos ilegalmente y luego desaparecidos. No saben si los torturaron, por cuánto tiempo, ni cómo murieron. Ellas aún esperan la verdad sobre lo que pasó con sus familiares, tienen más de sesenta años; incluso, muchas de sus madres murieron sin saberlo.

En La Hoyada, el antiguo campo de tiro del cuartel Los Cabitos, se encontraron 109 restos incinerados y sepultados. Se estima que hay 500 más bajo tierra. El caso llegó a la justicia en 1983 a través de varias denuncias presentadas por los familiares de las víctimas. Sin embargo, por obvias razones estas se archivaron hasta 2003 cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconoció que en el cuartel hubo un patrón de violaciones cometidas contra 53 personas y la investigación tomó fuerza.

Los civiles torturados y asesinados allí eran incinerados en cuatro hornos crematorios que había debajo de La Hoyada. Sobre el terreno aún permanece el tanque de gasolina que los abastecía. La justicia logró identificar que fueron diez oficiales los que estuvieron al mando de quienes perpetraron los crímenes. Actualmente, solo seis de ellos siguen vivos. Dos ya fueron sentenciados: Pedro Edgar Paz Avendaño (jefe de inteligencia) condenado a 23 años y Humberto Orbegozo Talavera (jefe de cuartel) condenado a 30 años; uno fue absuelto, Roberto Saldaña, jefe de Estado mayor administrativo); las sentencias de otros dos oficiales fueron omitidas por supuestos problemas de salud mental, las de Carlos Millones Estéfano y Carlos Briceño; mientras que el oficial Arturo Moreno está prófugo.

“Él trabajaba tejiendo ponchos en la casa y esa mañana las fuerzas del orden entraron y se lo llevaron a la fuerza. Mi tío fue al cuartel a preguntar y le pidieron 50 soles para soltarlo; los llevó y le pidieron 50 más. Él se los dio pero no lo soltaron. Al otro día volvió y ese cabito ya no estaba. El que estaba le dijo que era un terruco, que si volvía también iba a desaparecer, entonces mi tío ya no volvió. Buscamos por todas partes y nada. En la exhumación nunca encontraron sus restos ni su ropa. Se esfumó”, cuenta Ventura Tenorio, de 63 años. Aún busca a su padre Leonidas Tenorio, quien desapareció el 16 de febrero de 1985.

“Los sinchis [miembros de la unidad paracaidista de la Policía Nacional del Perú especializada en la lucha contrainsurgente] llegaron de noche a mi casa. Eran tres. Agarraron a Albino y lo arrastraron en ropa de dormir hasta el corredor. Me decían ‘¿dónde están las municiones?, ¿dónde están las armas’ y yo les decía que no teníamos. Mis hijos de 3, 4 y 6 años estaban ahí. Se lo llevaron y no pude hacer nada. Al otro día fui al puesto de Policía de Pampa Cangallo pero no me dieron razón. Los primeros 10 años pensamos que iba a volver, ya no”, narra Sergia Flores, de 67 años, quien perdió a su esposo Albino Quicaño el 1 de julio de 1983.

“Era de noche.Yo ya no vivía con ellos. Varios militares encapuchados llegaron a la casa y los sacaron. Se los llevaron a la base militar de Totos, en Cangallo. Lo sé porque dos profesoras que lograron salir vivas me confirmaron que ellos estuvieron allá. En ese momento me daba miedo preguntar, buscarlos. Decían que a la mujeres que iban a averiguar las violaban, les pegaban o las detenían. Todavía cuando voy por la calle los busco. Por si acaso”, narra Elena González, de 58 años. El 27 de octubre de 1983 desaparecieron su padre Martín Arcadio González, su madre Julia Chinquillo y su hermano Santiago.

“A Ricardo lo sacaron de la casa, lo tuvieron detenido 3 días en la comandancia policial de Huamanga y luego no se supo más. En una exhibición de prendas del caso encontré su ropa pero ningún resto coincide con mi ADN. Recuerdo muy bien esa camisa color crema porque él se había hecho coser dos camisas con el sastre y me pidió que las recogiera. A Teófilo se lo llevaron una madrugada. Lo montaron a un carro de Policía, yo alcancé a ver pero cuando salí a perseguirlo ya se había ido. Un sobreviviente declaró que lo vio en Cabitos; que lo tenían torturado, con el brazo torcido para que los demás cogieran miedo, pero de él no hemos encontrado nada, ni siquiera ropa”, recuerda Juana Carrión de 59 años. Ella perdió a sus hermanos Ricardo Carrión y Teófilo Carrión, el 26 de julio de 1984 y el 23 de agosto de 1989.

La expansión de los asentamientos humanos que han surgido en los últimos años en los límites de La Hoyada amenazan con sepultar por siempre la posibilidad de encontrar los 500 restos que aún faltan.

El anhelo común de estas mujeres es no morir sin saber la verdad. La espera es una lucha contra el tiempo.