deslice

40 años

Por: Daniel Rivera Marín.

Nada le dio tanto miedo como la oscuridad absoluta de la selva en la noche, cuando las fieras rugían y los roedores, tan pesados como un hombre, pisaron cerca de sus pies escarbando en la tierra con sus hocicos buscando frutos y gusanos. María Oliva Pérez Arenas —metro y medio de estatura, sesenta kilos, cuarenta años— no permitía que en medio de la tiniebla ninguno de sus tres hijos se retiraran a más de un metro de su cuerpo porque podía perderlos y el extravío, entonces, hubiera sido insoportable. Era la primera noche en la selva, pocas horas antes se habían percatado de que estaban perdidos en la jungla más peligrosa del mundo.

Los animales empezaron a rondar cerca, uno no sabe qué animales son, pero los siente. Llegaban, les hacía ruido y salían a correr. Eran animales pequeños, porque grandes, ay Dios mío, me hubiera muerto de un infarto. Gurres, guaras, guatines, ratones, animalitos pequeños. Los sonidos son terribles. Los niños me decían: ¿qué es eso? Yo les decía: pájaros, búhos, panguanas. Y ellos pregunte y pregunte. Yo les inventaba animales. Es que en la montaña suena duro todo, porque hay mucho silencio. Se escuchan cosas muy grandes.

Era 19 de diciembre, María Oliva había ido con sus tres hijos a visitar a su marido, Alexánder Parra, que trabajaba en otra finca que estaba a una hora de camino por la selva, en una vereda a siete horas de Puerto Leguízamo, Putumayo. Nosotros queríamos verlo.

Nos acompañó un hombre que conocía bien la ruta. Cuando llegamos estuvimos conversando, planeando las celebraciones de fin de año y como a las cinco de la tarde nos devolvimos, sin guía, caminamos más o menos una hora y nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido. Nos habíamos perdido en el Amazonas.

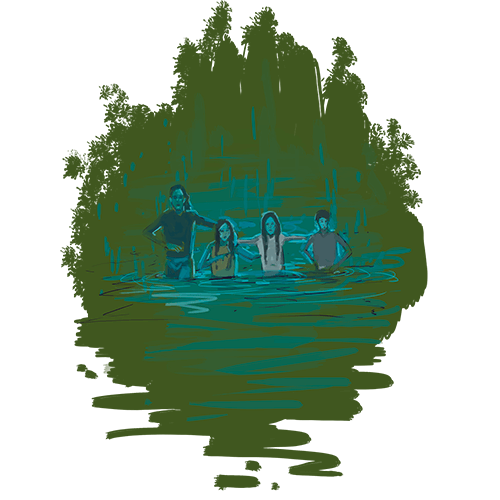

María Oliva y los tres niños sufrieron hambre, sed, y lidiaron con animales salvajes durante 34 días. Los cuatro caminaron sumergidos en el agua, durmieron a la intemperie y resistieron a los ataques de los gusanos y los bichos.

Días antes María Oliva había estado trabajando en una finca. Los pobres trabajamos en lo que nos toque y a mí me tocó en un lugar escondido del Putumayo haciéndoles de comer a los trabajadores. Mis hijos estaban en vacaciones, por eso me los había llevado para que me acompañaran. Los niños no trabajaban, ellos jugaban, se entretenían.

Mis niños se llaman Yeraldin Parra Pérez, de 10 años; Yan Carlos Parra Pérez, de 12 años, y María Alexandra Parra Pérez, de 14 años. Nací en Florencia, Caquetá, y siempre he vivido en el Amazonas, pero nunca, nunca en la vida había pasado una noche en el monte. Los niños menos, han sido poco del campo, son de pueblo. Ellos me dijeron muy rápido que estábamos perdidos. Gritamos un buen rato, pero nadie nos escuchaba. Nos resignamos y ellos se quedaron muy tranquilos esa noche. Yo los calmé, les dije “no pasa nada, mañana ya de día buscamos el camino y volvemos a la casa”. Nos sentamos en un palo, a ellos les dio mucho sueño como a las diez de la noche y se durmieron en el piso. Nada nos cubría. Yo no dormí. La noche fue larguísima. Esperé mucho a que amaneciera, pero no amanecía. Cuando uno está despierto, las horas no pasan.

María Oliva se hurga las heridas de los brazos. Tiene la piel reseca y en ella pequeñas erupciones que le han dejado la piel gris, muerta. En el lado izquierdo del maxilar tiene una gasa blanca que le tapa una herida. La gasa está teñida de sangre. Saca los pies de las chanclas y los enseña: parecen descascararse, la piel se le está cayendo y debajo se fortalece una de color rosa que parece frágil, a punto de reventar. Un cateter le suministra suero a chorros. Sentada en una silla en medio de los jardines de la Clínica Putumayo, María organiza los recuerdos de su extravío por la selva. Los últimos días, dice, ha dormido poco. La noche del lunes soñó que estaba en la selva, pero esa será su única pesadilla cada día. Un día quiere olvidar.

María Oliva se hurga las heridas de los brazos. Tiene la piel reseca y en ella pequeñas erupciones que le han dejado la piel gris, muerta.

Amaneció y lo primero que hicimos fue buscar camino. Decidimos salir por un caño, creyendo que nos iba a llevar a la casa, pero todo empeoró, nos metimos al fondo de la selva. No volvimos a escuchar nada: ni gente ni motosierras ni guadañas, solo animales. En lugar de salir nos metíamos más en el monte. Me daba tristeza. Yo preguntaba: “Dios mío, ¿dónde estamos que no escuchamos nada?”. Pensaba muchas cosas, pero no se las decía a los niños. Siempre conservé la calma. Encontramos partes donde nos tocó caminar con el agua hasta el pecho. Como había llovido tanto, la selva estaba inundada.

Los primeros días no comimos nada, no había nada. Todo el tiempo tomábamos agua del caño porque nos daba mucha sed. El agua estaba muy limpia y nosotros tratábamos de no removerla, para tomárnosla clara y sin arcilla. Días después a los niños les cayeron mal las pepas de canangucha, que es una palma alta que da unas pepas ricas, de mucho alimento. Como a los cinco días empezamos a comer de esas frutas.

La segunda noche nos preparamos mejor, desde las cuatro de la tarde empezamos a levantar un cambuche con palos y hojas de palma. Todo lo partimos con las manos y con los dientes, porque no teníamos ni una navaja. Nos arropamos con hojas y tapamos todo muy bien, porque nos daba miedo de los animales. Los niños se durmieron rápido porque estaban cansados. Como a la una de la mañana empezó a llover muy duro, entonces me senté en la cabecera del cambuche para que a ellos no les cayera agua. En ese momento escuché la bulla de un tigre y dije “hasta aquí llegamos”, porque cuando ese animal ruge es porque está cazando. Ese rugido fue como el bufido de un toro. Sonó cerca, a unos cien metros. Yo me puse a orar, le pedí a mi Dios que ese animal se fuera lejos. Nunca más lo volví a escuchar y nunca les dije a los niños que lo había escuchado.

Durante los treinta y siete días que María Oliva estuvo perdida con sus hijos en la selva, se calló todos sus miedos. No lloró, aunque en las noches, cuando los niños dormían, ella quería lamentar su desventura, la torpeza de haber querido regresar por un camino selvático que no conocía, pero no lograba aflojar las lágrimas. Siempre caminó adelante, marcando los pasos para que nadie pisara en falso, mientras tanto sus hijos dejaban marcas por si alguno se adentraba en la montaña a buscarlos. Pero nadie vio esas huellas.

Tras la noche en que escuchó al jaguar —que los campesinos y los indígenas llaman tigre por su rugido y la longitud de su cuerpo: contando la cola, puede llegar a los dos metros—, y ya desubicados completamente, la familia decidió buscar el primer caño que habían encontrado, pero fue en vano. María cree que el duende selvático que gusta de niños blancos y de pelo claro, como los suyos, los dispersó y los alejó de las huellas que habían marcado.

"Ya teníamos los pies pelados porque las botas se nos habían mojado por dentro, pero se nos iban a pelar mucho más".

María Oliva no contaba ni con una navaja. Con los dientes le tocó cortar las ramas para hacer cambuches para pasar la noche.

La tercera noche fue muy difícil. Ya teníamos los pies pelados porque las botas se nos habían mojado por dentro, pero se nos iban a pelar mucho más. La niña chiquitica sufrió mucho desde el principio porque las botas eran de talla más corta y mantenía mojados los pies, yo le metía hojas para que la protegieran y me rasgaba la sudadera y la camiseta para envolverle los piecitos. Además de esos dolores en los pies, los zancudos hervían; nos tapábamos con hojas y los zancudos rumbaban como un aguacero. A pesar de que nos cubríamos, los zancudos nos picaban la cara, se nos metían por las orejas, por la nariz, por los ojos. Las noches cada vez eran más largas, pero los niños terminaban durmiéndose y yo los cuidaba.

Teníamos mucha hambre. Pero al cuarto o quinto día el hambre se calmó. No podíamos encontrar frutos, o llegábamos y los animales ya se los habían comido. Había algunos, pero muy altos, así que empezamos a comer pepas que ya estaban mordidas. Nosotros casi siempre comíamos sobras de los animales. Encontramos pepas muy ricas, dulces, que yo nunca había comido; a veces me daba miedo que fueran venenosas, pero por el hambre probábamos, si estaban dulces comíamos. Tuvimos problemas con los micos, eran unos micos grandes como un niño de unos siete años. Los micos nos tiraban mierda y orines desde los árboles.

Aunque encontramos las pepas, todo cada vez era más difícil, pero los niños no lloraban. Esos niños eran como muy resignados, muy guapos. Les daban ganas de llorar cuando tocaba dormir con la ropa mojada, porque había llovido todo el día y hacía frío. Tocaba quitarles la ropa uno por uno y yo la escurría. Llovía todo el tiempo.

Franklin Noguera, médico internista que ha estado a cargo de María Oliva desde que llegó a Puerto Asis, Putumayo, dice que al ser una mujer cercana a la selva, María sabía muy bien de dónde tomar el agua y cuáles frutos comer para no envenenarse, muchas de esas frutas eran pobres en proteína, pero ricas en amildón y azúcar para mantener alguna fuerza. “Ella sabía técnicas de sobrevivencia, es muy probable que una persona de una ciudad no hubiera podido resistir más de siete días”.

María Oliva y sus niños pasaron Navidad y Año Nuevo en la selva. Fueron encontrados por pescadores en un sitio cerca a donde vive la etnia Secoya, del Perú. En más de un mes, pudieron haber recorrido más de 180 kilómetros desde Puerto Leguízamo.

Hasta el seis de enero estuvimos muy conscientes del paso del tiempo, sabíamos el día y la fecha. La Navidad fue muy triste, los niños se lamentaban porque no estaban con el papá y porque, en tremenda fecha tan feliz, estaban allá metidos en la montaña. Además, casi nos toca dormir entre el agua, inundados. No se veía nada seco: agua, agua, agua. En diciembre llovió mucho. Ese 24 encontramos una isla donde dormir, pero ya tarde, estaba oscuro y me daba miedo que nos electrocutara un pez o una mantaraya. No pudimos armar cambuche porque era de noche cuando encontramos tierra seca. Con los dientes cortamos unas hojas y las pusimos en el suelo, ahí dormimos.

Ya acostados los niños decían: “Mami, hoy es 24 y nosotros ni hemos comido”. Ese día no encontramos frutas. Los niños tristes porque no tenían regalos. Ellos decían que los otros niños debían estar jugando con los papás y bien vestidos, con comida y nosotros ahí, en medio de la oscuridad de la montaña. Yo les decía: “Hay que agredecer que estamos vivos, que no nos ha picado nada raro y que estamos bien. No tenemos techo, no tenemos regalo pero estamos bien. Mi Dios está aquí porque él está del lado de los que sufren”. Yo no les lloraba, yo no me quejaba, yo estaba siempre animándolos para no asustarlos, para no ponerlos tristes. Aunque yo pensaba que nos íbamos a morir.

María Oliva permanece sola en la Clínica Putumayo, sus hijos son atendidos en dos centros médicos de Pasto, Nariño, adonde fueron trasladados por falta de una unidad de cuidados intensivos pediátrica en Puerto Asis. Habla con ellos por teléfono y los anima como si aún estuvieran en la selva. Les dice que ya, gracias a Dios, todo pasó y que no se olviden de que prometieron en el monte que iban a rezar y a ser buenos niños. La hija menor le dice que no se olvida de orar, que lo hace todo el tiempo, que ya ha ganado un kilo de peso. A María le preocupa que los médicos le advierten que su hija mayor, Alexandra, no ha avanzado mucho y suele dormir más que los otros niños, como un síntoma de la debilidad.

Lo primero que hacíamos por las mañanas era buscar agua para tomar y mojarnos la cara y el pelo, pero no todos los días lo podíamos a hacer. Nos sentábamos en algún tronco y yo me dedicaba a quitarles las garrapatas a los niños y ahí llegaban los jabalíes, los venados y hasta dantas grandes como vacas. Se nos arrimaban los animales con mucha curiosidad, eran hermosos. A mí me daba miedo que nos encontraramos hembras recién paridas, porque toda hembra defiende a sus crías con la vida. Uno se enfrenta con lo que sea para proteger a sus hijos. Un día encontramos una culebra muy gruesa, nos pasó cerquita. Era una culebra negra.

Los animales salían en las noches. Enjambres de zancudos se les metían hasta en los oídos. Aparecían ratones, gurres, guaras, vieron algunas serpientes. Grandes monos hostigaron a María Oliva y a los niños. Les lanzaban heces y orines.

Cada vez estábamos más débiles. Yo vivía muy asustada, pensaba que nos iba a picar una culebra, que nos iba a comer un tigre, que nos podía dar cualquier enfermedad y nos moríamos. Y las garrapatas... se nos subían por las piernas, un montón. A veces descansábamos en lugares claros y nos empezabamos a sacar esas bichas; se nos metían en los ojos, en las cejas, en las axilas, en la cabeza, se ponían grandes de un día para otro de tanto chuparnos la sangre.

Por esos días de la culebra teníamos mucha hambre. Ya había pasado el seis de enero y la selva se estaba secando. En una charquita mi hijo vio una cantidad de pescaditos saltando y se tiraron a cogerlos. Pensé: “Yo soy bruta, eso es alimento, se los comen crudos en la ciudad no se lo van a comer crudos ellos acá”. Yo les dije que los lavaran y se los comieran, yo no comí porque eran muy pocos y no quería quitarles el alimento. Era, creo yo, el 16 de enero.

Me desesperé al final, en los últimos días, pero no les demostré nada a los niños. Yo quería llorar, pero no podía, no era capaz. Mi desespero empezó cuando le descubrí a la niña pequeña una gusanera en la cabeza, eran tan grande y tan fea que la niña grande se puso a llorar y el niño casi se desmaya. Nosotros le descubrimos esa herida llena de gusanos cuando íbamos por un camino muy pequeño que se estaba borrando. En una tarde le sacamos a la niña como setenta gusanos. Le limpiábamos la herida, que en realidad era un hueco, en la mañana, al mediodía y a la noche.

"Me desesperé al final, en los últimos días, pero no les demostré nada a los niños. Yo quería llorar, pero no podía, no era capaz."

Varias veces durmieron en medio de aguaceros con la ropa mojada. Y hubo trayectos por pantanos y ríos que los cubrieron hasta la mitad de sus cuerpos.

Y todo empeoró cuando encontré que la niña mayor, el niño y yo teníamos nuches. La niña se me puso para enloquecerse porque tenía dos nuches en la cabeza. Mordía palos, enterraba la cabeza en el piso, se revolcaba y hasta trababa de agredirme. Durante cinco días quiso suicidarse, arrojarse al río, porque el dolor la desesperaba. Los nuches escarban en la cabeza y se entierran, y entre más tiempo, más crecen y lastiman con unos pelos que los rodean. Esos bichos estaban tan grandes que ni los señores que nos rescataron pudieron matarlos, tuvieron que echarles un veneno y eso inmediatamente los mató. Eran los últimos días y la pasábamos durmiendo. Íbamos al lado de un río que estaba muy quieto y era muy fangoso, muy café. No podíamos caminar más de media hora porque caíamos cansados y yo empecé a ver a los niños muy flacos, las piernas eran tan gruesas como los brazos. Pensé que nos íbamos a morir.

Dueña de un dominio propio inexpresivo que la lleva solo a dar pequeñas sonrisas como si contara una historia ajena, la historia de un libro que leyó hace mucho tiempo, María Oliva no se deja perturbar por los recuerdos. Dice que su hija amenazó con suicidarse, que sacó gusanos de las cabezas de sus hijos, que escuchó jaguares y vio serpientes enormes como si estuviera dando un parte médico. Repite que se mostraba fuerte todo el tiempo, que no dejaba que la situación la quebrara delante de sus hijos. Su mayor temor era morir primero que ellos y dejarlos a su suerte en medio de la selva. Le subían escalofríos cada vez que los veía alucinar con que el padre estaba cerca, o se asustaba en las noches en que sonámbulos se levantaban para buscar a un amigo de juegos y ella se tenía lanzar sobre ellos para que no escaparan. La peor noche fue la del 23 de enero, a pocas horas de que un pescador y sus cuatro hijos los rescataran. Su hija mayor, Alexandra, quiso arrojarse más de una vez al río para que las aguas la revolcaran y la mataran, pero María Oliva se lo impidió, pese a estar seca y debilitada. A las dos de la madrugada del 24 de enero escucharon el sonido de un motor. Creyeron que era un helicóptero.

Alexandra me dijo: “Mamá, eso es un peque”, que es un motor de canoa muy pequeñito. Yo miré para el río y vi que llevaban una linterna, que alumbraban. Me di cuenta de que era nuestra única oportunidad, que si no era en ese momento, nos íbamos a morir en la selva. Nosotros estábamos en una parte alta, pero cerca de la playa, así que agarré unos bejucos y me tiré como pude y los niños cayeron detrás. Empezamos a gritar como locos, yo temblaba. Los pescadores apagaron el motor y nos alumbraron. Se asustaron mucho, porque nosotros estábamos muy flacos y despeinados, parecíamos espantos, la Madre Monte. Se nos acercaron y el señor nos dijo: “¿Ustedes que hacen por aca?”. “Estamos perdidos desde el 19 de diciembre”, le grité. Era mucho tiempo, no lo podía creer. Los muchachos nos ayudaron, yo les mostré los nuches y ellos con el calor de los cigarrillos trataron de sacarlos, pero no pudieron. Nos dieron agua de panela y pan y casi morimos, eso no nos entraba. Solo el olor nos hacía desmayar. Eso fue un milagro, porque él mismo nos dijo que nunca iba por ese brazo del río.

El hombre se demoró dos horas para llegar a un pequeño caserío donde había una lancha más rápida. Pagó cincuenta mil pesos para que los llevaran a una comunidad peruana donde podrían encontrar atención de una enfermera. Pero la enfermera los encontró muy mal de salud y decidió llevarlos a un pueblo indígena donde había centro médico.

Comieron pepitas que encontraban en el camino y algunos frutos. María Oliva temía que fueran venenosos. Preferían los mordidos por animales. Hallaron pescaditos crudos.

Llegamos a ese pueblito indígena y nos dieron comida, tinto, galletas, pero nosotros nada más de ver la comida nos daba mareo. Nos hicieron curaciones en las heridas, bañaron a los niños, les lavaron los dientes,les pusieron ropa limpia. Después nos dieron una comida especial, un caldo muy bueno, pero muy suave, porque no podíamos comer nada. A mí me canalizaron, a la niña también, a los chiquitos no se les pudo canalizar porque de tan flacos no se les veían las venas. Ya un poco más recuperada me comuniqué con mi hermana que estaba en Puerto Leguízamo. La Armada Nacional vino por nosotros, era un viaje de siete horas por el río, estábamos lejísimos, habíamos caminado mucho. Le digo: yo pesaba sesenta kilos y terminé pesando cuareta y seis, casi me desaparezco.

Por varios días, más de trescientos campesinos estuvieron buscando a María Oliva y a sus hijos, pero María Oliva nunca escuchó a los perros cazadores ni las escopetas ni los gritos de los hombres más fuertes del monte del Putumayo. Su esposo Alexánder quiso suicidarse al saber a su familia perdida, y al llegar a Puerto Leguízamo en una camilla, María Oliva lo encontró lleno de lágrimas y, pese a que no ha sido un hombre atravesado por el simentalismo, se le arrojó a abrazarla como en los años de la juventud, de los primeros amores.

En la montaña hubo un momento en que los niños me dijeron que se arrepentían de no haber compartido más conmigo, de haber perdido tanto tiempo en los videojuegos y que lo que más deseaban era estar acostados en familia viendo películas y comiendo salchipapas, solo eso. Empezaron a arrepentirse de todo lo malo y a orar —yo también estaba arrepentida de muchas cosas—, prometieron ir a misa todos los domingos, y en ese momento me di cuenta de que ellos veían la muerte cerca, que sabían que se iban a morir, que como yo también se estaban callando el miedo a morir en la selva.