El valor del territorio

El territorio lo es todo para las comunidades étnicas: la comida, la vivienda, las fuentes de supervivencia, la tradición, la dignidad. Aquí están las historias de los desterrados, los arrinconados, los ignorados y los amenazados por defender su bien más sagrado.

| VIDEO |

Raizales:

una etnia en riesgo

Los raizales, primeros habitantes de San Andrés, son apenas el 35% del total de pobladores de la isla. Hoy luchan por mantener viva su cultura en medio de la sobrepoblación, el narcotráfico y el turismo masivo.

| VIDEO |

Chocó:

desde adentro

El periodista español Paco Gómez Nadal ha estado inmerso en el Chocó durante 17 años y conoce, como pocos, la realidad de uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado. De esa experiencia nacieron sus libros Los muertos no hablan (2002) y La guerra no es un relámpago (2016)

| VIDEO |

Nukaks:

la lucha por la supervivencia

Los nukaks, la última tribu indígena nómada del país, fueron desterrados de la selva del Guaviare por la guerrilla. Hoy no pierden la esperanza de recuperar sus raíces.

| VIDEO |

Afros del Cauca:

la lucha por el territorio

Francia Márquez, una de las líderes más visibles del movimiento afro del Cauca, fue amenazada y desplazada por luchar con la minería ilegal que devora su territorio.

| ENTREVISTA |

Ríos bañados en mercurio

Colombia es el país con mayor contaminación por mercurio en América. Se estima que 80 ríos están en peligro por la presencia de este químico, utilizado principalmente por la minería ilegal. Chocó es uno de los departamentos más afectados. El toxicólogo Jesús Olivero Verbel, uno de los mayores expertos en Colombia en este tema, cuenta por qué.

Usted ha estado trabajando en la medición del nivel de contaminación por mercurio en las comunidades que viven sobre el río Atrato, ¿qué ha encontrado hasta ahora?

En un estudio realizado con el apoyo de WWF hemos encontrado que el río Atrato se comporta típicamente como otros cuerpos de agua que reciben contaminación por mercurio. En una muestra de 248 personas de Quibdó, tomada aleatoriamente entre sus diferentes barrios, el promedio de mercurio en cabello fue 6.7 ppm (con un rango entre 1.3 y 116.4 ppm), cuando la organización Mundial de la Salud recomienda mantener los niveles de mercurio en cabello por debajo de 1 ppm. Al menos dos de esas personas presentaron problemas neurológicos similares a los reportados en sujetos expuestos crónicamente al metal.

De otra parte, en una muestra de 261 especímenes de peces (correspondientes a 18 especies) del río Atrato, encontramos que el promedio de mercurio total en músculo fue 0.4 ppm, y cinco especies mostraron medias superiores a 0.5 ppm, límite máximo recomendado para consumo humano. Estos datos son una prueba simple de que el mercurio está moviéndose en los ecosistemas del Chocó.

— ¿Cómo se da la contaminación por mercurio en las personas que viven cerca al río?

La principal forma de exposición al mercurio en las poblaciones ribereñas es a través del consumo de pescado. Durante la extracción del oro, el mercurio elemental (el mismo presente en los termómetros) se incorpora a los cuerpos de agua o al aire, y en ambos casos llega a los sedimentos de los ríos o ciénagas. Allí, y en la columna de agua, las bacterias lo transforman en metilmercurio, la forma más tóxica del metal. Los microorganismos absorben estas sustancias y las transfieren a múltiples especies a través de la cadena alimenticia, en donde la concentración se incrementa de acuerdo con la dieta de cada especie. Los humanos suelen presentar los niveles más altos. Por supuesto, la exposición a mercurio en áreas mineras puede darse también por inhalar sus vapores o por ingestión de agua contaminada.

— ¿Cuáles son los efectos más graves de la contaminación por mercurio en una persona?

Estos fueron documentados en lo que se conoce como la Enfermedad de Minamata, llamada así en honor a una ciudad costera del sur del Japón que en los años cincuenta fue escenario de una tragedia ambiental. Las personas que consumieron pescados contaminados con metilmercurio en ese lugar desarrollaron varios problemas neurológicos. Algunos fueron la pérdida de la coordinación muscular y la sensibilidad sensorial; dificultad para caminar, hablar y escuchar, y debilidad muscular. Las mujeres embarazadas dieron a luz niños con retardo mental y malformaciones severas. En muchos casos, las personas murieron luego de experimentar desórdenes psiquiátricos, parálisis y coma. Pero estos efectos ocurrieron a concentraciones muy altas de mercurio en cabello. En Colombia aún no hemos alcanzado esos niveles, pero sí hemos registrado daño neurológico en personas del Chocó y el sur de Bolívar.

— Las aguas de los ríos fluyen constantemente y llegan hasta los mares, ¿es posible que la contaminación por mercurio se esparza?

Por supuesto. El mercurio es un contaminante global que una vez entra en el ambiente permea todos sus compartimentos, aunque la contaminación es mayor entre más cerca esté la fuente del metal. Si seguimos como vamos, la carga de contaminantes que arrojan nuestros ríos al Caribe (en especial el Magdalena y el Atrato) puede convertirse a corto plazo en un problema diplomático que tendremos que afrontar.

— Muchas comunidades negras del río Atrato viven de la minería artesanal, ¿Es posible que continúen realizando la actividad que les da de comer sin que contaminen el río?

Claro que sí. Existen varios proyectos de oro verde (no utilizan mercurio) que han sido exitosos. Sin embargo, es necesario crear las condiciones para que el proceso sea sostenible y para eso se necesita ayuda y acompañamiento decidido y permanente del Estado a las comunidades.

| INFOGRAFÍA |

La consulta previa:

un derecho para proteger a las comunidades étnicas

En 1991 los pueblos indígenas y afrodescendientes del país ganaron el derecho a participar en las decisiones que afectan su territorio, su estilo vida y sus creencias. Balance de los 25 años de implementación de la consulta previa.

¿EN QUÉ CASOS DEBEN SER CONSULTADAS

LAS COMUNIDADES?

Proyectos mineros, energéticos, de hidrocarburos, viales, puertos

Procesos de investigación científica (recolecta, captura, caza, pesca, manipulación de recursos, movilización)

Acceso a recursos genéticos

Proyectos de erradicación de cultivos ilícitos

Traslado de comunidades

Ingreso de fuerzas armadas

Adopción de menores por parte de personas que no pertenecen a la comunidad

Planes de desarrollo

Expedición de leyes

Tratados internacionales

Reparación a víctimas y restitución de derechos

· 1 ·

· 2 ·

· 3 ·

· 4 ·

· 5 ·

· 6 ·

· 7 ·

· 8 ·

· 9 ·

· 10 ·

· 11 ·

CRONOLOGÍA

· 1991 ·

· 1992 ·

· 1993 ·

· 1997 ·

· 1998 ·

· 2003 ·

· 2008 ·

· 2009 ·

· 2010 ·

· 2011 ·

· 2011 ·

· 2013 ·

· 2013 ·

¿QUÉ NO HA FUNCIONADO?

· 1 ·

· 2 ·

· 3 ·

· 4 ·

· 5 ·

· 6 ·

CASOS EMBLEMÁTICOS

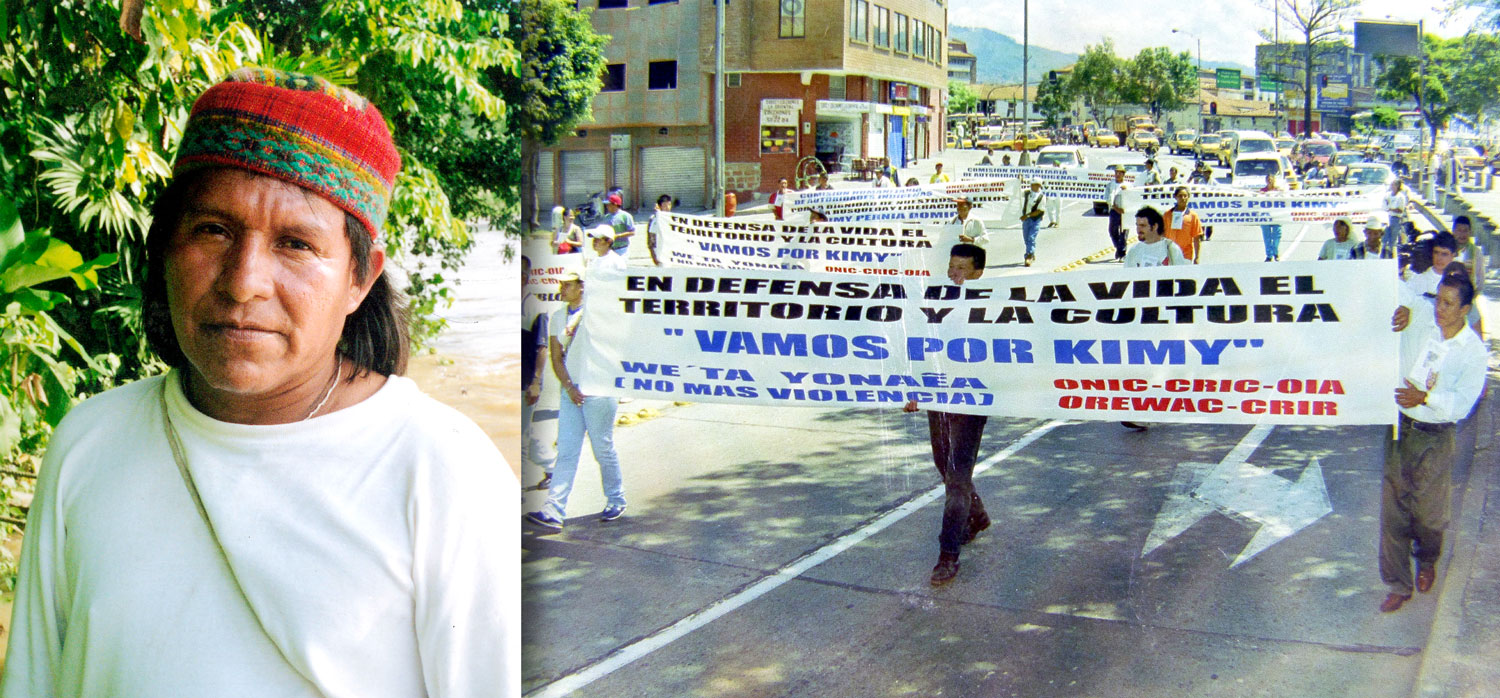

La represa Urrá pasó por encima de los Embera Katío

“La represa trajo la muerte a nuestra gente: muerte de los pescados, muerte de los miembros de la comunidad, que han sentido la pérdida de proteína, y la muerte de nuestros líderes que han protestado y desafiado este megaproyecto”. Las palabras de Kimy Pernía Domicó, líder indígena embera katío desaparecido en 2001 por los paramilitares, resumen la compleja y larga lucha que este pueblo étnico del Alto Sinú, Córdoba, tuvo que librar por la construcción de la central hidroeléctrica Urrá en parte de su territorio.

Este es un caso emblemático no sólo en la lucha indígena del país sino también en la historia de la consulta previa. Por primera vez la Corte Constitucional exigió la reparación a una comunidad, que no fue consultada antes de que se desarrollara el proyecto que los afectaría. En 1998 la Corte le ordenó a la Empresa Multipropósitos Urrá indemnizar económicamente a este pueblo, para garantizar su “supervivencia física”, y acompañarlo en los cambios “culturales, sociales y económicos” que implicara su nueva realidad.

Pero los daños ya estaban hechos: varias comunidades habían sido obligadas a reasentarse y a transformar sus tradiciones; y por lo menos nueve líderes desaparecieron o fueron asesinados, al parecer por grupos paramilitares, por rechazar abiertamente el proyecto. Hoy su situación no es menos dramática: Urrá dividió al pueblo, el dinero que recibieron cambió sus formas de vida, la población se redujo considerablemente y una gran porción no encontró otra salida que el desplazamiento.

Los U’wa le ganan la batalla a la petrolera Occidental de Colombia (OXY)

“Antes que ver a nuestros sagrados mayores profanados (la tierra, el petróleo…) preferimos nuestra propia muerte, el suicidio colectivo del pueblo u’wa. Si en la lucha por lo nuestro hemos de dar un último paso, será ese”. Este es apenas un fragmento del manifiesto que la Asociación de Autoridades Tradicionales U’wa Werjain Shita hizo hacia 1995, cuando la multinacional Occidental de Colombia (Oxy) recibió el respaldo del gobierno para la exploración de petróleo en un terreno ancestral de este pueblo indígena.

La lucha social y jurídica de los u’wa contra la Oxy es un hito para el movimiento indígena del país y ocupó, además, un espacio en la prensa internacional como no había ocurrido antes. La comunidad logró que la multinacional renunciara a sus pretensiones de explorar un área conocida como bloque Salomé, que coincidía con sus tierras sagradas en los límites de Boyacá, Norte de Santander y Arauca. El error más grave en este caso, concluyó la Corte Constitucional, fue que el gobierno y la empresa ignoraron la consulta previa.

El 1997 el alto tribunal ordenó suspender el proyecto de exploración sísmica hasta que se realizara el proceso de consulta. La respuesta de los u’wa marcó también un precedente: rechazaron la posibilidad de una consulta previa y decidieron continuaron con su batalla social. La misma posición tomarían los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta en febrero de 2016: arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos se unieron para decirle “no” a la consulta previa en su territorio (según el Ministerio del Interior estas negativas no detienen los procesos; el estudio de los impactos queda a cargo de una comisión gubernamental).

Finalmente en mayo de 1998 la Oxy anunció su renuncia a la exploración de las 200.000 hectáreas del bloque Salomé.

La Comunidad afro de Cacarica, víctima de la guerra y de la deforestación

En febrero de 1997 quince mil campesinos de la cuenca del río Cacarica (Riosucio, Chocó), tuvieron que desplazarse por los bombardeos y el miedo que llevó a la región la “Operación Génesis”: una arremetida de las fuerzas militares y paramilitares del país en contra del Frente 7 de las Farc. Ese mismo mes, en ese mismo escenario, los paramilitares asesinaron a Marino López, líder de la comunidad de Bijao.

Dos años más tarde la comunidad empezó a retornar, se organizó bajo la figura de Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, y se hizo dueña de un territorio titulado colectivamente. Ahí comenzó su nueva batalla. Esta vez tuvieron que enfrentarse al mismo gobierno que, a través de la autoridad ambiental Codechocó, autorizó la explotación de sus bosques: su recurso más sagrado.

Por orden de la Corte Constitucional en 2003 Codechocó tuvo que suspender las explotaciones forestales. Además se le exigió realizar el proceso de consulta previa con la comunidad y crear una reglamentación para el uso de sus tierras. “El aprovechamiento de los suelos y bosques deberá beneficiar a los pueblos indígenas y tribales”, señaló el alto tribunal. Y agregó que tanto “el desplazamiento y los hostigamientos de toda clase de que fueron y siguen siendo víctimas”, como la deforestación, estaban atentando contra la “identidad cultural” de este pueblo afro.

La tutela que le devolvió a todo el pueblo afro el derecho a ser consultado

¿Qué comunidades afrodescendientes tienen derecho a la consulta previa? ¿Sólo aquellas que habitan en territorios colectivos? La Corte Constitucional resolvió estas dudas cuando le dio la razón a Moisés Pérez Casseres, un ciudadano que interpuso una acción de tutela en contra del Ministerio del Interior (principal responsable de la consulta) porque ignoró a su comunidad en un proceso de participación.

Pérez señaló que el Ministerio vulneró sus derechos fundamentales a la consulta previa, a la participación y a la igualdad, al convocar sólo a los raizales y a los consejos comunitarios de propiedades colectivas, para elegir un grupo de delegados ante el Gobierno. Esta decisión “supuso la exclusión y discriminación de la población afrocolombiana que reside en zonas urbanas, que está en situación de desplazamiento y de las comunidades negras que están organizadas en consejos comunitarios y otras formas organizativas válidas, pero que no cuentan con un territorio adjudicado por razones imputables al Estado”, argumentó Moisés Pérez.

La decisión de la Corte Constitucional, de 2014, fue histórica: dejó sin efectos la determinacion del Ministerio del Interior y le ordenó convocar a todas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país a participar en la construcción de un “espacio nacional de consulta”, para estudiar los proyectos y las decisiones que los afectarán directamente. En otras palabras, le devolvió a toda la comunidad afrodescendiente del país su derecho a ser consultada.

CIFRAS CLAVES

Consultas previas realizadas por sector

Empresas de hidrocarburos que han realizado consultas

Empresas del sector energético que han realizado consultas

Empresas mineras que han realizado consultas

Ambiental (80)

1%

Investigación (88)

2%

Eléctrico (243)

5%

Minero (313)

6%

Infraestructura y Telecomunicaciones (684)

13%

Hidrocarburos (1175)

33%

Medidas Administrativas - Ordenes judiciales (2128)

40%

ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos (6)

4%

Gran Tierra Energy Colombia LTDA (11)

8%

Hocol SA (12)

8%

Ecopetrol S.A. (15)

11%

Pacific Rubiales Energy (16)

11%

Otros (82)

58%

IPSE (8)

4%

Universal Stream SAS (5)

9%

Jemeiwaa KA I S.A.S (5)

9%

Energía del Pacífico S.A. ESP - EPSA (5)

9%

Begonia Power Renovatio Group SAS ESP (5)

10%

Otros (29)

55%

Cerro Matoso S.A. (3)

9%

Juan Manuel Ruiseco V. & CIA SCA, Seeling Road Group INC. y Zanesfield Trade INC. (4)

12%

Otros (27)

79%

Fuente: Dirección de Consulta Previa – Ministerio del Interior

Fuente: Dirección de Consulta Previa – Ministerio del Interior