La infancia entre matas de coca

El eslabón más frágil de la cadena de la droga son los pequeños cultivadores. Un retrato de la cotidianidad de una familia en lo profundo de las montañas de Colombia.

No deja de ser perturbador ver a Mayerly, de ocho años, arrancándole las hojas a la mata que cada cuatro meses, en época de cosecha, tiñe las montañas del caserío con un verde biche que encandila. Su casa es una isla que flota en el centro de una hectárea de coca.

No es posible acostumbrarse a ver sus diminutas manos callosas, la agilidad con que raspa los tallos de los arbolitos, el sol quemándole la espalda, el costal sucio amarrado a la cintura en el que va guardando lo que recolecta. No es posible, no es normal, no debería pasar. Es una niña.

Pero en la vereda La Independencia, un rincón del municipio de Cajibío (Cauca) que difícilmente aparecería en un mapa, lo más hostil del conflicto colombiano se presenta en dosis cotidianas. A unos pasos de la casa donde Mayerly vive con Sandra –su madre– y cuatro hermanos, hace poco estuvieron unos hombres vestidos de sudaderas negras y fusiles al hombro.

Llegaron a avisar que en adelante la comunidad debía seguir las leyes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla con más de 50 años que en el 2017 inició negociaciones con el Gobierno. Son las tensiones propias de un territorio que quedó al libre albedrío cuando las FARC se fueron para iniciar una aventura como partido político tras firmar un proceso de paz. Porque en La Independencia –a donde se llega luego de recorrer durante tres horas una trocha que quiebra abruptamente la cordillera–, el Estado no se ha aparecido ni en pintura.

La vida de Mayerly no podría ser vista sin valorar un contexto más amplio. Colombia es hoy el país con más cultivos ilícitos en el mundo. El más reciente informe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, con información de satélites, reportó que en el país hay 188.000 hectáreas sembradas, el número más alto en toda su historia. Un año antes, esa misma fuente daba cuenta de 159.000 hectáreas, casi 100.000 más que Perú, país que era segundo en el ranking.

Lo complejo del asunto es que, lejos de disminuir, en Colombia los cultivos aumentan sin freno desde el 2014. Hay quienes consideran que las cifras oficiales siempre están por debajo de las reales. Julio Hernández es un líder campesino miembro de una nueva organización en la que por primera vez se agremiaron los cocaleros del país. Coccam se llama la asociación. Por sus trabajos en Chocó, Valle, Cauca, Tolima y Huila, Julio considera que la cifra de 96.000 hectáreas que el año pasado publicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se quedaban pequeñas con lo que se podía percibir a lo largo y ancho del territorio.

Y es que en cuestión de números es difícil ponerse de acuerdo. César Jerez, un hombre de la Coccam que ha estado detrás de varios paros campesinos en la región del Catatumbo, Norte de Santander, dice que ni si quiera el satélite es confiable para las mediciones y que en el país puede haber 200.000 hectáreas mal contadas. “Por la persecución que hay, el campesino esconde las matas. Y si le fumigan en un lado, siembra en el otro. Se trata de sobrevivir porque de eso comen”, dice

Y Cauca, las únicas montañas que ha conocido Mayerly en su vida, es uno de los cuatro departamentos en los que, en conjunto, se concentra el 81 % de la coca del país. Se podría decir que la vereda La Independencia es en sí misma la mata de la mata de la coca

Como fuere, ninguno de los parámetros de conteo de cultivos ilícitos muestra descensos en las hectáreas sembradas. ¿Por qué? ¿En qué momento nos volvimos a llenar de coca?

Las historias que se repiten

Tal vez Mayerly no sea consciente de estar repitiendo una historia. La vida como un círculo vicioso. Sandra, su mamá, dice no haber tenido eso que llaman infancia: jugar, aprender, vivir como una niña. Desde los ocho años no ha parado de trabajar, con machete y azadón en mano, para subsistir. Al igual que su hija –y como si fuera el espejo de su propia vida–, creció con cuatro hermanos y sin padre. La única diferencia es que hace 20 años no cultivaban coca.

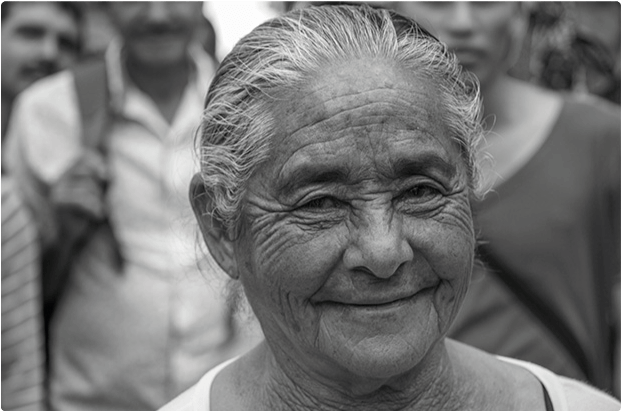

Mayerly no tiene recuerdos tangibles de Fredy, su papá. No los tiene porque era una bebé de 2 años cuando llegó la noticia de que lo habían capturado en Perú. Un país que suena lejano. A Fredy lo cogieron con droga, no se sabe cuánta. El caso es que le impusieron una pena de 18 años de cárcel. “Obviamente no hemos podido ir a visitarlo porque no tenemos plata. Esto no es, como dicen, que el que cultiva coca consigue la gloria, mire usted mismo las condiciones en las que vivimos”, dice Sandra, sentada en el exterior de una casa que hierve de calor por dentro.

El trabajo de raspar coca le deja a la mamá de Mayerly entre 10.000 y 20.000 pesos diarios. Eso la ubica dentro de la línea de pobreza, la misma en la que está sumida el 50 % de la población del departamento del Cauca, según el DANE. Pero no hace falta consultar una estadística. Basta mirar el cuarto que Mayerly comparte con tres de sus hermanos, la montaña de ropa encima de la cama, el viejo muñeco que cuelga de una cabuya, la frase de Sandra que resume su diario vivir: “Si hay para la comida no hay para zapatos y si hay para zapatos, no hay para la comida”.

Es el drama del cultivador de coca comparado con el que prepara la pasta en un laboratorio o el que vende la cocaína pura en las grandes ciudades. O el que la exporta. Veinte mil pesos diarios contra 1’200.000 pesos que cuesta un kilo de pasta básica procesada en los laboratorios clandestinos de las montañas de Cajibío, o los 4’500.000 pesos que cuesta el kilo de clorhidrato en una ciudad como Medellín; o los 35.000 euros (105’000.000 de pesos), que es a lo que se puede comprar un kilo de cocaína en las calles de Madrid. O los 70 mil que vale en China. Es la diferencia de vivir al diario como Sandra; o nadar entre lujos como los narcos, esas pequeñas réplicas de Pablo Escobar que siguen capturando todos los días.

Y si cultivar y raspar coca no da plata, ¿por qué casi todas las familias de La Independencia lo hacen? Wílmer Miranda es un vecino de Sandra que hace unos cinco años dejó de sembrar caña. En aquel tiempo le pagaban en el corregimiento El Carmelo, el pueblo más cercano a La Independencia, 15.000 pesos por la arroba de panela. El problema es que para sacar esa producción Wílmer tenía que invertir cinco jornales, que costaban, en total, 75.000 pesos. “¿Entonces uno que estaba haciendo? ¡Pues perder el tiempo!”.

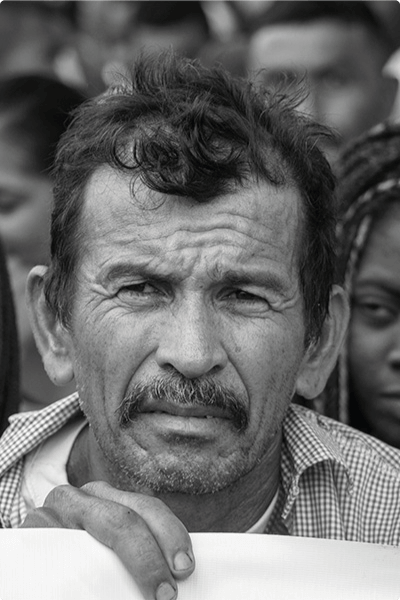

La falta de oportunidades y el difícil acceso a La Independencia no surgieron de la nada. William Orozco, un campesino que con los años terminó convirtiéndose en líder cocalero, recuerda que cuando era un niño de 12 años se vio obligado a irse de la casa para probar suerte como recolector de café en Huila. “Éramos ocho hermanos. O me iba a trabajar o nos moríamos de hambre. Aquí todavía no había llegado la coca, pero ya se oía de algunos casos de campesinos a los que les pagaban bien los jornales como raspachines en Argelia (Cauca)”, dice.

¿Es posible cambiar de vida?

A lo largo de los últimos 20 años, el Estado colombiano ha cambiado varias veces de enfoque en su lucha contra las drogas, en medio de candentes e interminables debates. El Plan Colombia, que significó para el país 9,9 billones de dólares de parte de Estados Unidos en asistencia económica y militar, tuvo como principales estrategias para la eliminación de cultivos la aspersión con glifosato y la erradicación manual forzada. Del 2007 al 2012 las matas de coca, según censos satelitales, registraron una sensible disminución. Pero a un costo sin precedentes.

En un informe de este año de la Campaña Colombiana contra las Minas, se lee que 57 civiles erradicadores murieron y 356 fueron heridos a causa de artefactos explosivos. Las cuentas de otras organizaciones hablan de 200 muertos desde el año 2005. Intervenir cultivos ilícitos a mano limpia, visto desde ese ángulo, ha resultado por lo menos inhumano.

En el 2015, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le pidió al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender la aspersión aérea, idea que generó una avalancha de críticas de parte de sectores conservadores que le adjudicaban al glifosato características de varita mágica. Gaviria invocó el principio de precaución, basándose en un estudio inglés que reunía evidencias de afectaciones a la salud en poblaciones que tuvieron contacto con el herbicida. El ministro también adujo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Corte Constitucional. Pero hay que decir que la decisión de parar las aspersiones se dio en medio de las negociaciones de paz con las FARC, esas que, en los acuerdos definitivos, contemplaban la sustitución manual voluntaria y concertada con los campesinos.

El punto 4 que firmaron la guerrilla y el Gobierno implica casi sacudir el campo colombiano de raíz y de manera estructural. Es tan ambicioso el acuerdo en este aparte, que fue planteado como una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. Se trata de poner en marcha un programa nacional, diferenciado en cada territorio, mediante el cual el campesino se compromete a sustituir las matas de coca y el Gobierno a impulsar una cadena productiva distinta. Los acuerdos sólo estipulan la aspersión en casos específicos en los que las comunidades se nieguen a dejar de cultivar coca, pero siempre teniendo como prioridad la erradicación manual.

Pero que los acuerdos hayan entrado en vigor no significa que el debate se haya acabado. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pidió el año pasado que volvieran las aspersiones aéreas con glifosato, argumentando razones de orden público y estabilidad de la paz. Detrás de la petición del fiscal había cifras inocultables como que en la región del Catatumbo los cultivos estaban creciendo 60% al año.

Y aquí es donde se complica el asunto. Unos 5.000 cocaleros de todo el país, asociados en la Coccam, salieron a las calles de Popayán hace pocos días para pedir que se respetara el punto 4 de los acuerdos. El problema es que muchos temen que el Gobierno no tenga los dientes ni el dinero necesario para darle ese revolcón que ellos tanto esperan al campo. Hacer que el cultivo de caña que antes rodeaba la parcela de Wílmer Miranda sea rentable implicaría mejorar las vías de acceso y crear a lo mejor cooperativas de trabajo asociado que a esa parte del Cauca nunca han llegado.

Y eso es sólo un ejemplo. Hay zonas del país con características aún más complejas. Que el Gobierno cumpliera lo pactado en La Habana requeriría que Humberto Durán Gómez, un campesino de la vereda Merlín, de Puerto Guzmán, Putumayo, pudiera sacar maíz, arroz y yuca por una vía carreteable que no existe. Aunque hace un par de años no cultiva nada ilícito, Humberto reconoce que la coca es, desgraciadamente, el único producto que dinamiza la economía de esa vereda a la que se accede sólo a través del río Caquetá.

Los cultivadores de coca llevan décadas siendo perseguidos por el Estado, pues se trata de una actividad ilegal de la que se benefician, a fin de cuentas, las grandes mafias. Pero ellos se niegan a ser tratados como narcotraficantes. Según datos del INPEC, a la fecha de elaboración de este reportaje, en las cárceles del país había 24.000 reclusos por delitos relacionados con drogas, sin contar 14.000 en detención domiciliaria. Dentro de los dos grupos hay una buena cantidad de raspachines y cultivadores. Las operaciones policiales y militares en búsqueda de matas de coca han dejado, además, hondos conflictos en zonas rurales. El año pasado, los mismos campesinos, organizados en acciones de confrontación, evitaron la erradicación en 400 puntos, según alguien de la Coccam.

Mayerly no sabe que a Sandra la visita el miedo casi a diario. “Todo el tiempo estoy esperando lo peor. Unas veces llegan diciendo que son del Ejército; otras, que de las FARC; otras, que del ELN. Y uno se angustia porque no sabe lo que le pueda pasar”, dice. Estar en la mitad de la guerra ha sido el precio más alto que han pagado los cultivadores. Alejandro Riascos tiene 54 años y vive en Guapi, Cauca. El resumen que hace de su vida podría ser al mismo tiempo el retrato del conflicto colombiano en zonas rurales que no solían aparecer en los noticieros. “El Gobierno entró y cambió tiros de las FARC por glifosato. Las FARC hacían un tiro y el Gobierno contestaba con un camionado de glifosato. Y así terminaron con nuestras tierras. Después decidieron intercambiar plomo de lado y lado. Y nosotros fuimos los que pagamos”.

Sandra está dispuesta a cambiar de vida. A dejar de ser una perseguida. Pero le cuesta creer que a La Independencia llegue el Gobierno con una solución. Si ni siquiera hay profesor en la escuela a la que asisten 23 niños, entre ellos Mayerly. Tampoco hay bus para los más grandecitos que estudian bachillerato en El Carmelo. John Jáder, otro de los hijos de Sandra, camina tres horas todos los días para llegar al colegio. Lo mínimo que requeriría una escuelita como la de Mayerly son pupitres. Y tampoco hay. La edificación es un espacio vacío y polvoriento ubicado en una cumbre, desde la que es posible contemplar un espectáculo de montañas que cada cuatro meses se colorean con ese verde intenso tan difícil de esconder.