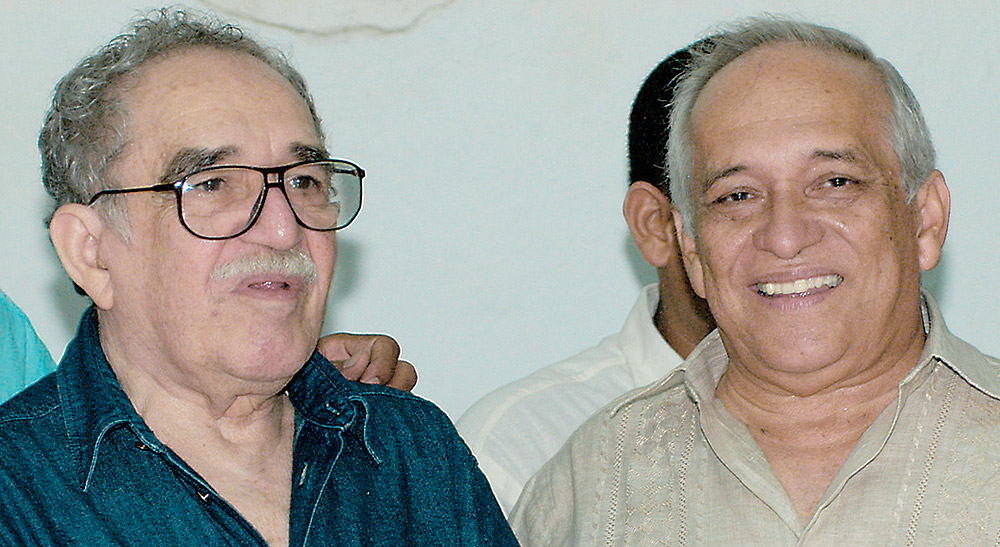

El hermano

Sólo hay una forma de definir a Gabito: es el ser más generoso que he conocido.

Por Jaime garcía Márquez*

Recuerdo que aquel noviembre de 1946 –no preciso el día exacto– me pusieron sobre la mesa del comedor. Tenía 6 años. Mi cara quedó cerca de otra, la de un joven con bigotes y sonrisa de oreja a oreja, que me dijo: “Jimi, cántame la lotería”. Era mi hermano Gabriel, 13 años mayor que yo. Reconocí su voz, que me pedía remedar a un personaje carnavalesco que imitaba al señor que sacaba las fichas de la lotería, con histrionismo y ademanes femeninos, apretando la bolsa contra el pecho. Gabito acababa de llegar de Bogotá y mi casa, ubicada cerca al muelle en Sucre (en esos días población de Bolívar), estaba de fiesta.

Hoy, todos estos recuerdos nostálgicos se apilan. El mundo cambió y el joven se volvió un escritor famoso, gracias a su disciplina, a su dominio de la lengua, al intuitivo conocimiento del alma; todo unido a su narrativa cautivadora, aprendida, según él, de nuestros abuelos. La última época que vivimos bajo el mismo techo fue en febrero de 1951, cuando se trasladó la familia completa a Cartagena.

Desde entonces le seguí el rastro por todo el mundo a través de sus escritos, que competían con mis lecturas de El llanero solitario y Tarzán. En 1960, cuando dirigía la Agencia de Prensa Latina en Bogotá, Gabito intervino a favor de 130 excursionistas del Liceo de Bolívar que nos encontrábamos sin alojamiento en el Parque de los Periodistas. En esa ocasión me llevó a que me hicieran un Romano, un vestido de corte italiano que, según él, era el apropiado para mi cuerpo. Ese fue su regalo por mi grado de bachillerato.

El Festival de Cine de Cartagena sirvió para reencontrarlo con su familia y con La Heroica. En la versión de 1966, Gabito vino con la delegación de México a presentar la película Tiempo de morir, con guión suyo. Ese mismo año Gabito me encomendó una investigación para un libro que escribía. Con el cuestionario adjunto había una extensa carta donde dejaba ver su preocupación por la suerte del país, por su familia, y me hacía recomendaciones muy precisas sobre el camino que debía seguir en el ejercicio de mi carrera, ingeniería civil. El libro, por supuesto, era Cien años de soledad.

Gabito siempre quiso desbravarme ese miedo atávico que sufro por los aviones. En 1990 hizo una reserva en el restaurante neoyorquino en el que Woody Allen toca su saxofón y, bajo el pretexto de reunirnos con el director de cine, logró que tomara un vuelo. Antes me había invitado a Europa con el argumento fallido de ver mi mirada mientras caía la nieve en París. En abril de 2001, Eligio, mi hermano menor, me recordó que en 1983 proyectaba irme a Los Ángeles a operarme un tumor, por gestión de Gabito. Pero unos exámenes previos, hechos en Bogotá, arrojaron un diagnóstico que me evitó meterme en ese temido aparato.

Cuando alguien le preguntaba cuál sería la mejor manera de mostrarle su gratitud, siempre respondía lo mismo: “Que no se sepa”. Hace 25 años, a raíz del premio Nobel, le preguntaron a mi mamá cuál era el rasgo más sobresaliente de su hijo. Ella, que siempre estaba a la caza de una oportunidad para decir lo que quería, respondió en forma contundente: “¡Su generosidad!”

* Ingeniero civil

Diseño y montaje interactivo: Carlos Arango (Periodista de contenidos multimedia e interactivos)

El hermano

Sólo hay una forma de definir a Gabito: es el ser más generoso que he conocido.

Por Jaime garcía Márquez*

Recuerdo que aquel noviembre de 1946 –no preciso el día exacto– me pusieron sobre la mesa del comedor. Tenía 6 años. Mi cara quedó cerca de otra, la de un joven con bigotes y sonrisa de oreja a oreja, que me dijo: “Jimi, cántame la lotería”. Era mi hermano Gabriel, 13 años mayor que yo. Reconocí su voz, que me pedía remedar a un personaje carnavalesco que imitaba al señor que sacaba las fichas de la lotería, con histrionismo y ademanes femeninos, apretando la bolsa contra el pecho. Gabito acababa de llegar de Bogotá y mi casa, ubicada cerca al muelle en Sucre (en esos días población de Bolívar), estaba de fiesta.

Hoy, todos estos recuerdos nostálgicos se apilan. El mundo cambió y el joven se volvió un escritor famoso, gracias a su disciplina, a su dominio de la lengua, al intuitivo conocimiento del alma; todo unido a su narrativa cautivadora, aprendida, según él, de nuestros abuelos. La última época que vivimos bajo el mismo techo fue en febrero de 1951, cuando se trasladó la familia completa a Cartagena.

Desde entonces le seguí el rastro por todo el mundo a través de sus escritos, que competían con mis lecturas de El llanero solitario y Tarzán. En 1960, cuando dirigía la Agencia de Prensa Latina en Bogotá, Gabito intervino a favor de 130 excursionistas del Liceo de Bolívar que nos encontrábamos sin alojamiento en el Parque de los Periodistas. En esa ocasión me llevó a que me hicieran un Romano, un vestido de corte italiano que, según él, era el apropiado para mi cuerpo. Ese fue su regalo por mi grado de bachillerato.

El Festival de Cine de Cartagena sirvió para reencontrarlo con su familia y con La Heroica. En la versión de 1966, Gabito vino con la delegación de México a presentar la película Tiempo de morir, con guión suyo. Ese mismo año Gabito me encomendó una investigación para un libro que escribía. Con el cuestionario adjunto había una extensa carta donde dejaba ver su preocupación por la suerte del país, por su familia, y me hacía recomendaciones muy precisas sobre el camino que debía seguir en el ejercicio de mi carrera, ingeniería civil. El libro, por supuesto, era Cien años de soledad.

Gabito siempre quiso desbravarme ese miedo atávico que sufro por los aviones. En 1990 hizo una reserva en el restaurante neoyorquino en el que Woody Allen toca su saxofón y, bajo el pretexto de reunirnos con el director de cine, logró que tomara un vuelo. Antes me había invitado a Europa con el argumento fallido de ver mi mirada mientras caía la nieve en París. En abril de 2001, Eligio, mi hermano menor, me recordó que en 1983 proyectaba irme a Los Ángeles a operarme un tumor, por gestión de Gabito. Pero unos exámenes previos, hechos en Bogotá, arrojaron un diagnóstico que me evitó meterme en ese temido aparato.

Cuando alguien le preguntaba cuál sería la mejor manera de mostrarle su gratitud, siempre respondía lo mismo: “Que no se sepa”. Hace 25 años, a raíz del premio Nobel, le preguntaron a mi mamá cuál era el rasgo más sobresaliente de su hijo. Ella, que siempre estaba a la caza de una oportunidad para decir lo que quería, respondió en forma contundente: “¡Su generosidad!”

* Ingeniero civil

Diseño y montaje interactivo: Carlos Arango (Periodista de contenidos multimedia e interactivos)