Lecturas en un puente

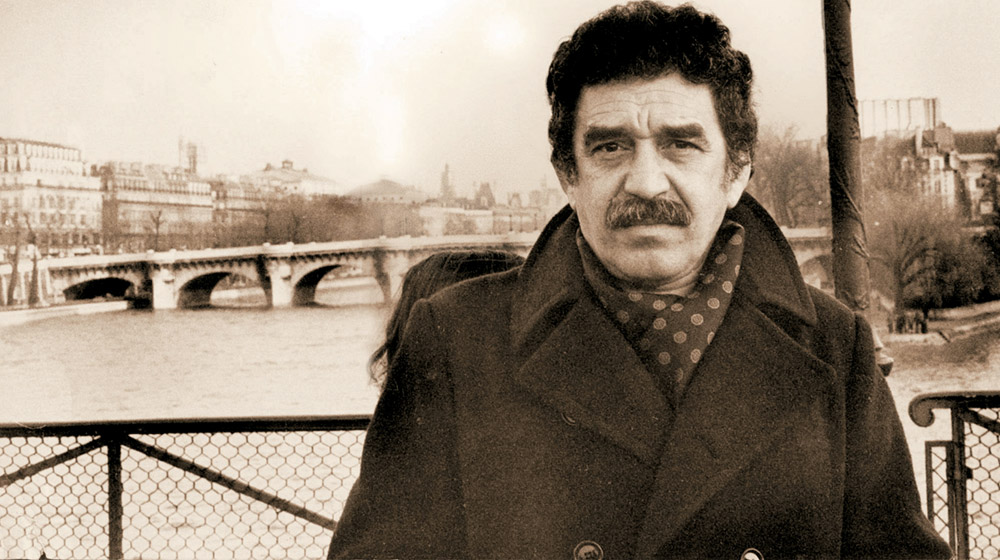

Debieron sucederle a García Márquez muchas cosas en el puente de Saint-Michel, camino de la buhardilla donde imitaba, como podía, la vida o la escritura de su admirado Hemingway.

Por Enrique Vila Matas*

Debieron sucederle a García Márquez muchas cosas en el puente de Saint-Michel, camino de la buhardilla donde imitaba, como podía, la vida o la escritura de su admirado Hemingway. Porque nunca he podido olvidar ese día del que algunas veces él ha hablado, ese día en el que sintió los pasos en la niebla de un hombre que pensó que era un perseguidor; ese día en que, a diferencia de Hemingway, se sentía “pobre y muy infeliz” en París y se había pasado toda la noche calentándose en el “vapor providencial de las parrillas del metro”, eludiendo los policías que lo golpeaban en cuanto lo veían, pues lo confundían con uno de los tantos argelinos a los que masacraban en aquellos días en París: “De pronto, al amanecer, se acabó el olor de coliflores hervidas, el Sena se detuvo, y yo era el único ser viviente entre la niebla luminosa de un martes de otoño en una ciudad desocupada. Entonces ocurrió: cuando atravesaba el puente de Saint-Michel, sentí los pasos de un hombre, vislumbré entre la niebla la chaqueta oscura, las manos en los bolsillos, el cabello acabado de peinar y en el instante en el que nos cruzamos en el puente vi su rostro óseo y pálido por una fracción de segundo: iba llorando”.

Ese encuentro con su falso perseguidor en el puente de Saint-Michel me trae el recuerdo de la escena final de Isabel viendo llover en Macondo, el recuerdo de las primeras líneas que de García Márquez subrayé (tenía yo 21 años) y que modificaron discretamente mi concepción de la escritura, esas líneas que describían sucintamente la aparición de un perseguidor en la niebla tropical, una persona invisible que sonreía (la del puente de París, en cambio, lloraba) en la oscuridad.

En Isabel viendo llover en Macondo, tras el largo diluvio que se desploma sobre Macondo durante el lapso que va de un domingo por la mañana a otro (y que hace que las personas del pueblo, paralizadas y narcotizadas por la lluvia, floten como en una niebla ardiente y que todo se detenga y quede anulado), el tiempo de pronto comienza a cambiar y escampa y se extiende un silencio, una tranquilidad, un estado tan perfecto como imaginamos que debe ser la muerte. En ese silencio misterioso y profundo se oye una voz clara y completamente viva. Luego un viento fresco sacude la hoja de la puerta, hace crujir la cerradura, y un cuerpo “sólido y momentáneo, como una fruta madura”, cae profundamente en la alberca del patio. Entonces llegan las frases que subrayé como un loco:

“Algo en el aire denunciaba la presencia de una persona invisible que sonreía en la oscuridad.

Dios mío –pensé entonces, confundida por el trastorno del tiempo–. Ahora no me sorprendería de que me llamaran para asistir a la misa del domingo pasado”.

Cuando en los días de mi juventud leí estas líneas, creí entender que el hombre invisible era Dios y que la escena que estaba leyendo evocaba en el paradisíaco trópico el comienzo de la Creación. Creí leer esto (porque estaba un poco loco, supongo) y también (ahí se ve que no lo estaba tanto) creí leer que la realidad cotidiana, transformada por la sensación de anulación del Tiempo producida por el diluvio, se parecía muy poco a la realidad a la que me habían acostumbrado, y me dije que tal vez, a partir de aquel día, tendría que entrecomillarla siempre. Todo eso fue lo que leí o me dije cuando en mi extrema juventud me acerqué –loco y cuerdo al mismo tiempo– por primera vez a la escritura de García Márquez. Pero esta mañana, con la idea de escribir estas líneas, he vuelto 34 años después a leer Isabel viendo llover en Macondo y desde el primer momento he sido consciente de que el cuento seguía siendo tan impresionante como lo recordaba, pero por motivos distintos. Esta mañana lo que me ha impresionado del cuento es la creación de una atmósfera que sólo dejará de ser fascinante cuando la realidad vuelva a ser la de antes de que lloviera, es decir, la de antes de que existiera el cuento.

Algo ha cambiado en mí esta mañana tras la operación de releer ese cuento en el que sólo llueve. ¿Sólo? Aunque no hayamos leído a Dante, todos sabemos que en el Purgatorio el poeta nos dice: “Poi piovve dentro a l’alta fantasia” (Llovió después en la alta fantasía). Y también sabemos que un día Italo Calvino dio una conferencia partiendo de esta maravillosa constatación: la fantasía es un lugar en el que llueve. Tal vez eso pueda explicar que el cuento de García Márquez termine precisamente cuando en Macondo deja de llover, lo que convierte en triste e indeseable nuestro regreso a la baja fantasía de la realidad de antes de la lluvia. Y es que querríamos volver a Macondo. No querríamos alejarnos de la compañía de Isabel y de la lluvia. Como todos los buenos cuentos, se acaba demasiado pronto. Y más cuando, como hoy ha sido mi caso, nos sobra el tiempo. Hoy tenía todo el tiempo del mundo para escuchar el ruido de la lluvia y de la alta fantasía, pues terminé ayer la novela en la que llevaba trabajando meses y, salvando todas las distancias, me sentía como García Márquez el día en que, tras haber escrito 18 meses, todos los días, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, supo que aquella era la última jornada de trabajo, supo que su primera novela estaba terminada, sólo que terminada de forma demasiado intempestiva, a las 11 de la mañana: “Mercedes no estaba en casa, y no encontré por teléfono a nadie a quién contárselo. Recuerdo mi desconcierto como si hubiera sido ayer: no sabía qué hacer con el tiempo que me sobraba y estuve tratando de inventar algo para poder vivir hasta las 3 de la tarde”.

Ayer terminé de escribir mi libro. Habla de los días en que, a mediados de los 70, viví en París en una buhardilla de la rue Saint-Benoit tratando de imitar a Hemingway en París era una fiesta. Y de paso, sin saberlo (como si me hubiera convertido, sin saberlo, en aquel perseguidor fantasma del puente de Saint-Michel o en el perseguidor del relato de Simenon), tratando de imitar a García Márquez, que vivió muchos años en una buhardilla de la rue Cujas, con su ventana que daba a los tejados del Quartier Latin y desde la que oía el reloj de La Sorbonne dando la hora, siempre escribiendo frente a la foto (clavada en la pared con un alfiler) de su novia, siempre con las rodillas pegadas al radiador de la calefacción, escribiendo una novela que se llamaría La mala hora, a la que seguiría La hojarasca, de entre cuyos borradores nacería un cuento que se desprendería de esos borradores y tendría fantasía y vida propia y mucho diluvio en él y se llamaría Isabel viendo llover en Macondo.

*Enrique Vila Matas (Barcelona, 1948): Con su novela El viaje vertical (1999) obtuvo el Premio Rómulo Gallegos. Entre sus obras se encuentra Bartleby y compañía y Doctor Pasavento. Es considerado uno de los escritores españoles más importantes de la actualidad.

Diseño y montaje interactivo: Carlos Arango (Periodista de contenidos multimedia e interactivos)

Lecturas en un puente

Debieron sucederle a García Márquez muchas cosas en el puente de Saint-Michel, camino de la buhardilla donde imitaba, como podía, la vida o la escritura de su admirado Hemingway.

Por Enrique Vila Matas*

Debieron sucederle a García Márquez muchas cosas en el puente de Saint-Michel, camino de la buhardilla donde imitaba, como podía, la vida o la escritura de su admirado Hemingway. Porque nunca he podido olvidar ese día del que algunas veces él ha hablado, ese día en el que sintió los pasos en la niebla de un hombre que pensó que era un perseguidor; ese día en que, a diferencia de Hemingway, se sentía “pobre y muy infeliz” en París y se había pasado toda la noche calentándose en el “vapor providencial de las parrillas del metro”, eludiendo los policías que lo golpeaban en cuanto lo veían, pues lo confundían con uno de los tantos argelinos a los que masacraban en aquellos días en París: “De pronto, al amanecer, se acabó el olor de coliflores hervidas, el Sena se detuvo, y yo era el único ser viviente entre la niebla luminosa de un martes de otoño en una ciudad desocupada. Entonces ocurrió: cuando atravesaba el puente de Saint-Michel, sentí los pasos de un hombre, vislumbré entre la niebla la chaqueta oscura, las manos en los bolsillos, el cabello acabado de peinar y en el instante en el que nos cruzamos en el puente vi su rostro óseo y pálido por una fracción de segundo: iba llorando”.

Ese encuentro con su falso perseguidor en el puente de Saint-Michel me trae el recuerdo de la escena final de Isabel viendo llover en Macondo, el recuerdo de las primeras líneas que de García Márquez subrayé (tenía yo 21 años) y que modificaron discretamente mi concepción de la escritura, esas líneas que describían sucintamente la aparición de un perseguidor en la niebla tropical, una persona invisible que sonreía (la del puente de París, en cambio, lloraba) en la oscuridad.

En Isabel viendo llover en Macondo, tras el largo diluvio que se desploma sobre Macondo durante el lapso que va de un domingo por la mañana a otro (y que hace que las personas del pueblo, paralizadas y narcotizadas por la lluvia, floten como en una niebla ardiente y que todo se detenga y quede anulado), el tiempo de pronto comienza a cambiar y escampa y se extiende un silencio, una tranquilidad, un estado tan perfecto como imaginamos que debe ser la muerte. En ese silencio misterioso y profundo se oye una voz clara y completamente viva. Luego un viento fresco sacude la hoja de la puerta, hace crujir la cerradura, y un cuerpo “sólido y momentáneo, como una fruta madura”, cae profundamente en la alberca del patio. Entonces llegan las frases que subrayé como un loco:

“Algo en el aire denunciaba la presencia de una persona invisible que sonreía en la oscuridad.

Dios mío –pensé entonces, confundida por el trastorno del tiempo–. Ahora no me sorprendería de que me llamaran para asistir a la misa del domingo pasado”.

Cuando en los días de mi juventud leí estas líneas, creí entender que el hombre invisible era Dios y que la escena que estaba leyendo evocaba en el paradisíaco trópico el comienzo de la Creación. Creí leer esto (porque estaba un poco loco, supongo) y también (ahí se ve que no lo estaba tanto) creí leer que la realidad cotidiana, transformada por la sensación de anulación del Tiempo producida por el diluvio, se parecía muy poco a la realidad a la que me habían acostumbrado, y me dije que tal vez, a partir de aquel día, tendría que entrecomillarla siempre. Todo eso fue lo que leí o me dije cuando en mi extrema juventud me acerqué –loco y cuerdo al mismo tiempo– por primera vez a la escritura de García Márquez. Pero esta mañana, con la idea de escribir estas líneas, he vuelto 34 años después a leer Isabel viendo llover en Macondo y desde el primer momento he sido consciente de que el cuento seguía siendo tan impresionante como lo recordaba, pero por motivos distintos. Esta mañana lo que me ha impresionado del cuento es la creación de una atmósfera que sólo dejará de ser fascinante cuando la realidad vuelva a ser la de antes de que lloviera, es decir, la de antes de que existiera el cuento.

Algo ha cambiado en mí esta mañana tras la operación de releer ese cuento en el que sólo llueve. ¿Sólo? Aunque no hayamos leído a Dante, todos sabemos que en el Purgatorio el poeta nos dice: “Poi piovve dentro a l’alta fantasia” (Llovió después en la alta fantasía). Y también sabemos que un día Italo Calvino dio una conferencia partiendo de esta maravillosa constatación: la fantasía es un lugar en el que llueve. Tal vez eso pueda explicar que el cuento de García Márquez termine precisamente cuando en Macondo deja de llover, lo que convierte en triste e indeseable nuestro regreso a la baja fantasía de la realidad de antes de la lluvia. Y es que querríamos volver a Macondo. No querríamos alejarnos de la compañía de Isabel y de la lluvia. Como todos los buenos cuentos, se acaba demasiado pronto. Y más cuando, como hoy ha sido mi caso, nos sobra el tiempo. Hoy tenía todo el tiempo del mundo para escuchar el ruido de la lluvia y de la alta fantasía, pues terminé ayer la novela en la que llevaba trabajando meses y, salvando todas las distancias, me sentía como García Márquez el día en que, tras haber escrito 18 meses, todos los días, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, supo que aquella era la última jornada de trabajo, supo que su primera novela estaba terminada, sólo que terminada de forma demasiado intempestiva, a las 11 de la mañana: “Mercedes no estaba en casa, y no encontré por teléfono a nadie a quién contárselo. Recuerdo mi desconcierto como si hubiera sido ayer: no sabía qué hacer con el tiempo que me sobraba y estuve tratando de inventar algo para poder vivir hasta las 3 de la tarde”.

Ayer terminé de escribir mi libro. Habla de los días en que, a mediados de los 70, viví en París en una buhardilla de la rue Saint-Benoit tratando de imitar a Hemingway en París era una fiesta. Y de paso, sin saberlo (como si me hubiera convertido, sin saberlo, en aquel perseguidor fantasma del puente de Saint-Michel o en el perseguidor del relato de Simenon), tratando de imitar a García Márquez, que vivió muchos años en una buhardilla de la rue Cujas, con su ventana que daba a los tejados del Quartier Latin y desde la que oía el reloj de La Sorbonne dando la hora, siempre escribiendo frente a la foto (clavada en la pared con un alfiler) de su novia, siempre con las rodillas pegadas al radiador de la calefacción, escribiendo una novela que se llamaría La mala hora, a la que seguiría La hojarasca, de entre cuyos borradores nacería un cuento que se desprendería de esos borradores y tendría fantasía y vida propia y mucho diluvio en él y se llamaría Isabel viendo llover en Macondo.

*Enrique Vila Matas (Barcelona, 1948): Con su novela El viaje vertical (1999) obtuvo el Premio Rómulo Gallegos. Entre sus obras se encuentra Bartleby y compañía y Doctor Pasavento. Es considerado uno de los escritores españoles más importantes de la actualidad.

Diseño y montaje interactivo: Carlos Arango (Periodista de contenidos multimedia e interactivos)